中国四大道教名观:穿越千年的信仰殿堂与文明密码

中国四大道教名观:穿越千年的信仰殿堂与文明密码

在中国传统文化的浩瀚星河中,道教以其独特的哲学体系与修行实践,成为本土宗教的精神图腾。而承载这一信仰的四大道教名观——北京白云观、山西永乐宫、南阳玄妙观、陕西楼观台,不仅是道教文化的物质载体,更是中华文明千年演进的见证者。它们或藏于皇城之畔,或隐于山水之间,用建筑、壁画与历史的交织,诉说着道法自然的终极追求。

一、北京白云观:全真派的权力中枢与世俗镜像

作为道教全真派“天下第一丛林”,北京白云观自唐代天长观演变而来,历经元、明、清三代的扩建与修缮,成为中国道教协会的驻地。其建筑群以中轴线串联起灵官殿、玉皇殿、老律堂等核心空间,东西两路则分布着吕祖殿、八仙殿等特色殿宇。老律堂内悬挂的康熙御笔“琅简真庭”匾额,无声昭示着皇权与神权的共谋关系。

白云观的特殊性更在于其政教双重属性。1957年道教协会的设立,使其从单纯的宗教场所转型为全国道教事务的管理中心。每年春节的庙会,数十万游客涌入观内摸石猴、打金钱眼,这种世俗狂欢与宗教仪轨的共生,恰似道教“入世修行”理念的现代演绎。

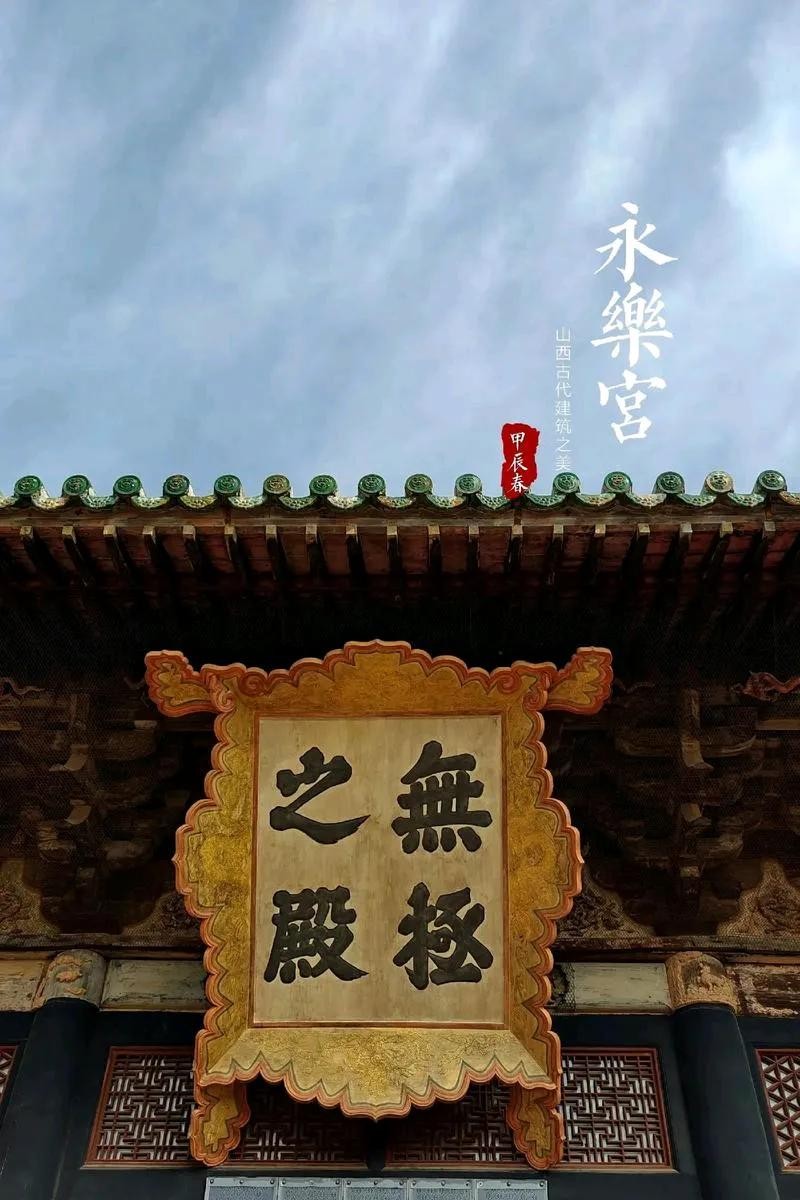

二、山西永乐宫:壁画艺术的巅峰与人类迁徙奇迹

若论中国道教建筑的艺术高度,山西永乐宫堪称“无冕之王”。这座为纪念吕洞宾而建的元代宫观,拥有960平方米的元代壁画,其中三清殿的《朝元图》以286位神祇的宏大阵列,将线条的飘逸与色彩的瑰丽推向极致。画中人物衣袂翻飞如吴带当风,眉眼传神似顾恺之再世,被学者誉为“东方艺术史上的《最后的晚餐》”。

更令人震撼的是其整体搬迁史。1956年因三门峡水库建设,这座庞然大物被切割成550块壁画与数万构件,耗时9年迁至芮城新址。参与搬迁的年轻人用自创的“木框托取法”与“弹簧减震运输”,在无现代技术支持下完成世界文物史上的壮举。讽刺的是,因水库工程最终搁浅,这场迁徙竟成了一场“与洪水的赛跑游戏”,却也意外为后世留下了文物保护的技术范本。

三、南阳玄妙观:丛林制度的活态标本

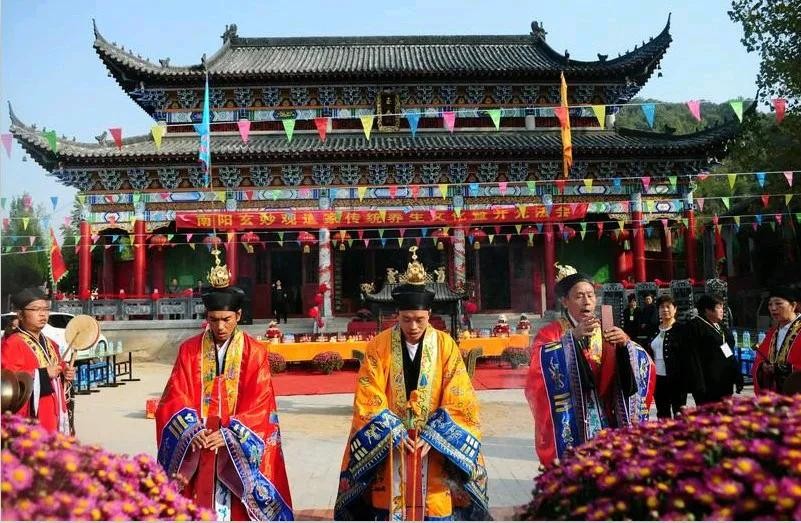

相较于前两者的显赫,南阳玄妙观更像一位隐士。作为全真清净派的祖庭,它严格遵循“不收门徒,只供挂单”的丛林制度。观内道士云游四方,凭度牒即可暂住修行,这种开放性与流动性,恰是道教“大道无形”思想的具象化。其建筑布局以中轴线统领全局,配殿与园林错落分布,西北角的古柏与东北隅的碑林,构成“动中取静”的修行空间。

玄妙观的价值更在于其制度活化石意义。在当代商业化庙宇泛滥的背景下,它依然保持着“晨钟暮鼓、过堂用斋”的传统规制,成为研究道教组织形态的珍贵样本。观内现存明代《道藏》经版,更是破解全真派清修思想的密码本。

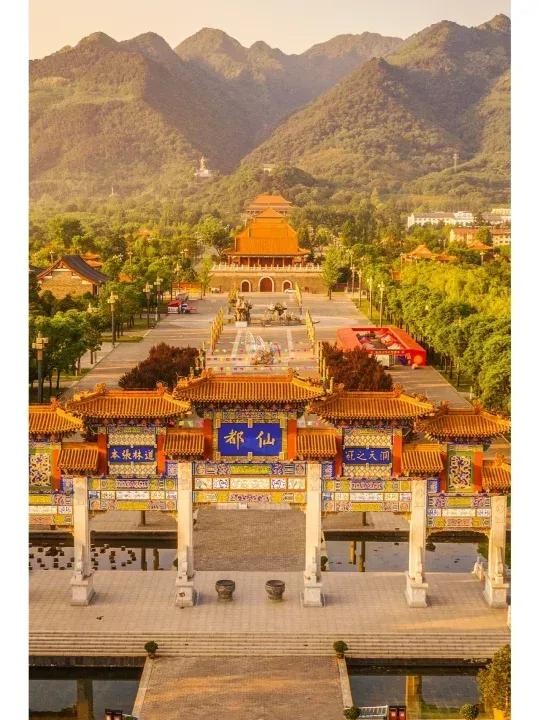

四、陕西楼观台:道统源流的时空坐标

“天下道林张本之地”——楼观台的称号昭示着其道教祖庭的地位。传说老子曾在此讲授《道德经》,汉武帝在此筑台祭天,唐王室更将其奉为“李氏宗庙”。现存的“说经台”遗址,以30余座宫观构建起从西周至明清的信仰层积,其中唐代《大唐宗圣观记》碑刻,用隶书铭文将道统与政统的合流永久定格。

楼观台的独特之处在于其地理与文化的双重象征。背靠秦岭,面朝渭水,其选址暗合“负阴抱阳”的风水理念;而“紫气东来”“青牛西去”的传说,则将自然景观升华为文化意象。今日的楼观台,既是国际《道德经》论坛的举办地,也是文旅融合的试验场,古老经义通过AR技术投射在千年古柏上,演绎着传统与现代的对话。

名观之魂与文明基因

四大道观的价值远超越建筑本身:白云观展现宗教与权力的共生,永乐宫铭刻艺术与工程的博弈,玄妙观守护制度与信仰的纯粹,楼观台串联历史与传说的脉络。它们共同构成一部立体的道教文明史,在丹青笔墨、飞檐斗拱间,隐藏着中国人对宇宙、生命、社会的终极思考。当游客抚摸永乐宫壁画的斑驳痕迹,或静立楼观台聆听风过竹林,实则是在触摸中华文明最深层的基因密码。这些穿越时空的信仰殿堂,终将以文化DNA的形式,继续书写“道法自然”的现代篇章。

-

- 大卫-韦斯特退役结束15年NBA生涯 曾两度获得总冠军

-

2025-08-19 19:41:44

-

- 城市简介——宁波

-

2025-08-19 19:39:29

-

- “捐精”的时候,护士真的会帮忙吗?过来人告诉你事实

-

2025-08-19 19:37:15

-

- 四本赛博朋克与蒸汽朋克小说,进入科技废土与机甲世界,书荒收藏

-

2025-08-19 19:35:00

-

- 98年抗洪,渡江战役以来最大规模兵力调动,上百名将军上阵指挥

-

2025-08-19 19:32:45

-

- 《非凡的公主希瑞》掀起第一股女超人旋风,大火得益于背后的配音

-

2025-08-19 19:30:30

-

- 有关母亲节的节日图片大全 祝妈妈们母亲节快乐图片

-

2025-08-19 19:28:15

-

- 5万公里一手奔驰S级臻藏版,豪华座驾新标杆?

-

2025-08-19 19:26:01

-

- 智人是如何战胜尼安德特人,并存续下来的?多亏地球磁场的神助攻

-

2025-08-19 19:23:46

-

- 中外合作办学最强介绍(九)上海大学悉尼工商学院

-

2025-08-19 12:04:21

-

- 中国古代历史

-

2025-08-19 12:02:06

-

- 新桂系三巨头之一,曾任全国人大常委,1966年用剃刀割颈自杀

-

2025-08-19 11:59:52

-

- 山东人当年“闯关东”,为何宁愿去严寒的东北,也不去富饶的南方

-

2025-08-19 11:57:37

-

- 年近40岁的主持人毛琳感情一直空白,网友爆料早有华裔男友

-

2025-08-19 11:55:22

-

- 用了4年时间拍下40张湄洲美图,看完发现湄洲岛还有不少地方没

-

2025-08-19 11:53:07

-

- 青岛市南区:科技重塑老城记忆

-

2025-08-19 11:50:52

-

- 向坤山‖小城繁华!不亚于巴黎塞纳河畔,灯光照在昭君的脸上...

-

2025-08-19 11:48:38

-

- 5个紧急飞机迫降的疯狂原因

-

2025-08-19 11:46:23

-

- 《血色樱花:二战后日本人口复苏背后的女性献祭》苦了日本女学生

-

2025-08-19 11:44:08

-

- 必看!国内期待值拉满的15个景点,你打卡了几个?

-

2025-08-19 01:46:24

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信) 恶势力首脑纪晓波的前世今生

恶势力首脑纪晓波的前世今生 鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么

鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么 昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)

昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)