山东人当年“闯关东”,为何宁愿去严寒的东北,也不去富饶的南方

山东人当年“闯关东”,为何宁愿去严寒的东北,也不去富饶的南方

中国近代史上,“闯关东”是一场规模空前的移民潮。自清初至民国,数千万山东人背井离乡,跨越渤海或穿越山海关,涌入严寒的东北地区谋生。这一选择看似违背常理——江南地区气候温和、土地肥沃,为何山东人甘愿忍受东北的苦寒?通过梳理历史背景、经济因素、地理条件与文化纽带,可窥见其深层原因。

一、生存压力:天灾人祸下的无奈抉择

19世纪中后期至20世纪初,山东饱受自然灾害与战乱摧残。黄河频繁决口、旱涝交替,加之蝗灾肆虐,农田几近绝收。同时,清廷赋税沉重,军阀混战加剧了社会动荡。指出,这一时期山东“灾荒多,逃荒的目的是生存”,而东北“有的是地,种上粮食就能活”。相较于南方,东北提供了“活命”的底线保障——土地。

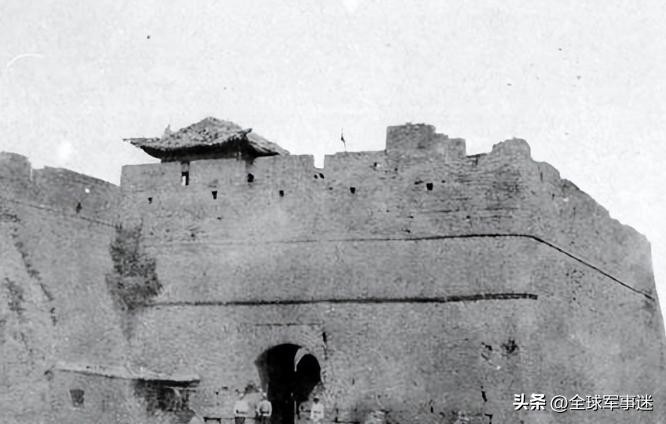

南方虽富饶,却早已人满为患。南宋以降,江南作为经济中心人口稠密,土地资源被宗族、地主垄断,外来者几无立足之地。强调,南方耕地“支撑当地人耕种已很不易”,难民南下需面对激烈的资源竞争,甚至沦为佃农或流民。反观东北,清初为保护“龙兴之地”长期封禁,直至19世纪中叶边疆危机加剧,清廷才逐步开放移民实边政策,广袤黑土地成为山东农民眼中“最后的希望”。

二、土地资源:东北的“无主荒地”与农耕传统

对以农业为本的山东人而言,土地是生存与发展的核心。东北地广人稀,土壤肥沃且易于开垦,“闯关东”者只要肯劳作,便能获得土地所有权或使用权。提到,清朝末年东北“大量荒地待垦”,移民“开荒即可自给自足甚至致富”,这与南方“土地资源紧张”形成鲜明对比。

此外,农耕习惯的契合也促成这一选择。山东平原广阔,农民擅长旱作农业,而南方多山地、水田,耕作方式差异较大。指出,东北平原与山东地形相似,移民可沿用传统牛耕技术,而南方复杂的稻作体系需要重新适应。文化惯性使山东人更倾向“北上”而非“南下”。

三、地理与交通:渤海的“捷径”与南下的阻隔

地理距离与交通成本是移民方向的关键变量。山东半岛与辽东半岛隔渤海相望,乘船一夜可达(如烟台至大连),海路成为主要迁徙通道。提到,水路“省时省力”,陆路则需翻山越岭、风险极高。反观南下江南,需跨越黄河、淮河,穿越多省崎岖地形,对饥寒交迫的难民而言近乎天堑。

文化心理上,“就近迁移”亦符合传统观念。指出,山东人重视乡土纽带,东北虽远,但仍在“北方文化圈”内,语言、习俗与山东相近,而南方方言复杂、生活方式迥异,移民易产生“文化隔阂”。气候适应方面,东北严寒虽苦,但干燥寒冷尚可抵御,而南方湿热易引发疾病(如疟疾),对缺医少药的难民更为致命。

四、政策导向:清廷的“放垦”与南方的排斥

清政府政策直接影响了移民流向。19世纪后期,为抵御沙俄与日本对东北的蚕食,清廷废除封禁政策,推行“移民实边”,鼓励关内民众垦殖。提到,东北地方官府甚至提供农具、减免赋税,形成“政策洼地”。相比之下,南方宗族势力强大,外来者常受排挤。指出,南方“社会环境复杂,政府管控严格”,移民难以获得身份认可。

此外,东北的社会结构更为松散。满蒙原住民人口稀少,汉人移民可迅速占据生态位,建立自治村落;而南方宗族网络严密,土地关系固化,难民只能依附于地主,缺乏上升空间。

五、历史回响:“闯关东”的双重遗产

山东人的选择深刻改变了东北。他们开垦了亿万亩良田,建立城镇、发展工商业,使东北从荒芜边陲变为粮仓与工业基地。同时,“闯关东”塑造了坚韧、开拓的集体精神,成为中华民族奋斗史的缩影。总结道,这一迁徙“不仅是地理或经济问题,更是复杂的历史社会问题”。

相比之下,南方的“富饶”背后是资源的高度内卷化。对挣扎在生死线上的山东农民而言,东北的严寒远不如南方的生存竞争可怕。“能活命的地方”才是终极答案,而历史最终证明,他们的选择虽充满血泪,却开辟了一条生路。

结语

“闯关东”是特定历史条件下多维因素交织的结果。土地渴望、地理便利、政策扶持与文化亲和力共同构成了东北的吸引力,而南方的富饶表象下隐藏着难以逾越的壁垒。山东人用勇气与汗水在苦寒之地扎根,不仅书写了个人命运,更推动了中国边疆开发与民族融合。这一选择背后的理性与无奈,至今仍值得深思。

-

- 年近40岁的主持人毛琳感情一直空白,网友爆料早有华裔男友

-

2025-08-19 11:55:22

-

- 用了4年时间拍下40张湄洲美图,看完发现湄洲岛还有不少地方没

-

2025-08-19 11:53:07

-

- 青岛市南区:科技重塑老城记忆

-

2025-08-19 11:50:52

-

- 向坤山‖小城繁华!不亚于巴黎塞纳河畔,灯光照在昭君的脸上...

-

2025-08-19 11:48:38

-

- 5个紧急飞机迫降的疯狂原因

-

2025-08-19 11:46:23

-

- 《血色樱花:二战后日本人口复苏背后的女性献祭》苦了日本女学生

-

2025-08-19 11:44:08

-

- 必看!国内期待值拉满的15个景点,你打卡了几个?

-

2025-08-19 01:46:24

-

- 蚁后如果死了,它统领的蚂蚁王国又会怎样呢?

-

2025-08-19 01:44:09

-

- 李小龙,33去世,如此“短命”其实早被师傅:叶问预言过!

-

2025-08-19 01:41:55

-

- “洪家班”人物究竟有哪些人?

-

2025-08-19 01:39:40

-

- 带你逛纽约-布鲁克林

-

2025-08-19 01:37:25

-

- 顶级医院100强最新出炉,地级市医院表现出色,入围4家

-

2025-08-19 01:35:10

-

- 羽毛球——世锦赛:印度选手辛杜女单夺冠

-

2025-08-19 01:32:56

-

- 寻乌新闻丨寻乌蜜桔熟了

-

2025-08-19 01:30:41

-

- 日军设立的慰安所老照片:图四是被解救的慰安妇,图十日军很无耻

-

2025-08-19 01:28:26

-

- 26人遇难!山西火灾案最新幸存者讲述起火原因

-

2025-08-19 01:26:11

-

- NBA总决赛“天王山之战”来了,数据不会骗人,局势悬念四起

-

2025-08-18 14:12:20

-

- “嫦娥六号”登月计划公开,我国带上多国一起登月,四国名单公布

-

2025-08-18 14:10:05

-

- 小说:她被丞相府收养,成了风华万千二小姐,还想跟生母图谋不轨

-

2025-08-18 14:07:51

-

- 报复一个人最狠的方式,不是翻脸,而是做好这几点

-

2025-08-18 14:05:36

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信) 恶势力首脑纪晓波的前世今生

恶势力首脑纪晓波的前世今生 鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么

鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么 昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)

昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)