败于“战国小人”的春秋君子——越王勾践和吴王夫差的究极对抗

败于“战国小人”的春秋君子——越王勾践和吴王夫差的究极对抗

我国自古以来就有以成败论英雄的传统。在吴越争霸中彻底胜出的越王勾践自然当仁不让的成为了春秋晚期的诸侯英雄,中国历史上著名的霸主,后世仰慕的对象。而他的老对手——吴王夫差由于一系列错误的战略决策,不仅获得了身死国灭的下场,还被后世历史彻底钉在耻辱柱上,永世不得翻身。

为什么我们会推崇越王勾践

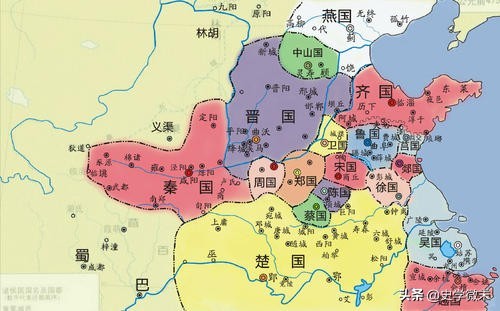

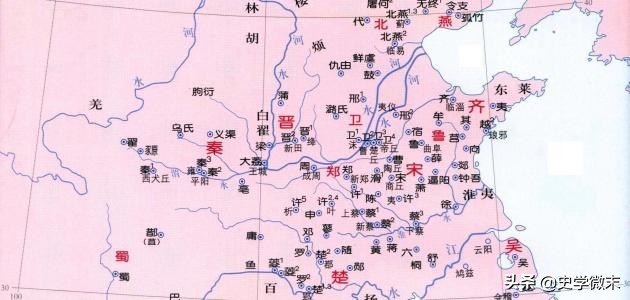

吴越争霸,往小了说,就是为了争夺南方有限的土地资源;往大了说,是为了整合南方有限的资源,以便向中原进军,争夺两国国君都梦寐以求的诸侯霸权。

两虎相争,必有一伤。事实上确实如此,在夫差的父亲吴王阖闾攻越国的过程中,在欈李这个地方(今浙江嘉兴西南),被采取惊吓和偷袭战术的越军射中脚拇指,由于当时落后的医疗条件,阖闾很快就一命呜呼了。

阖闾在死前咽不下这口气,于是死前嘱子夫差勿忘杀父之仇。夫差继位后,为了洗雪其父阖闾败给越王勾践的耻辱,励精图治,吴国综合国力迅速增强。并且趁着越国攻打吴国的关头,出动吴国全部精锐,两军战于夫椒。越军战败,越王勾践投降,并向吴国称臣。

战败后的越王勾践为夫差当了两年的马夫,从一个高高在上的国君沦为干粗贱之活的奴仆。光是这个等级之差都让人接受不了,但勾践不仅接受了这个差距,而且还是堂而皇之的接受的,什么出活累活他都干过,甚至为夫差尝排泄物这等污秽的事情都能干

最终被勾践感动的夫差力排众议,坚持放勾践回国。回国后的勾践为了让自己时刻不忘在吴国受到的两年侮辱的情景。勾践在自己的屋里挂了一只苦胆,每顿饭都要尝尝苦味,提醒自己:不能忘了在吴国的苦难和耻辱经历!

卧薪尝胆四字看似不难,做起了却难如登天。你先是要接受身份由高到低转换带来的心理极大的落差,还要几十年如一日的奋斗,不忘初心。尤其是像勾践原本处于绝对劣势地位的人物,居然能凭借自己的不懈努力,而实现强弱态势的彻底转换,由失败者变而成为胜利者。

别的不说,就通过卧薪尝胆这个流传千古的成语,我们就可以清楚的看到勾践身上有着坚贞不屈的伟大精神。面对人生的苦难与不幸,他都能以的精神坦然面对。兵败会稽山,那就让自己最大限度的存活下来;面对吴王的奴役和驱使,放下多年作为国君的尊严坦然面对;回国后,不忘初心,牢记使命,宁愿每天都让自己处于苦难状态,也要报这个深仇大恨。

越王勾践用这种常人难以企及的精神,从绝境中奋起,不但在吴越争霸中彻底灭掉吴国,洗刷了加在自身的屈辱,还成功的“北上中原,尊王攘夷”,成为春秋五霸最后一霸,让越国这个南方蛮夷成功的成为比肩齐楚的地域性大国,一时风光无限。

这正所谓:

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦川终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

越王勾践正是用着自己那强大的韧性和强大的精神,诠释了一个成功东山再起的胜利者经历。越王勾践和他房间的苦胆,已经成为中国历史忍辱负重,发愤图强的最佳典范。

勾践的成功和夫差的做法

越王勾践的成功和吴王夫差的失败并不是偶然发生的,这里既有吴王夫差的狂妄自大和越王勾践的隐忍。同时,还折射出了一个观念冲突,那就是春秋晚期以来的"礼仪君子"和"务实小人"的冲突。

在打败越国的时候,直接把越国国君勾践杀掉,然后发兵彻底灭掉越国,这是夫差最明智的做法,但是他并没有这么做。夫差在赢得夫椒之战的胜利后,并没有采纳伍子胥的建议,杀掉勾践,彻底灭掉越国,而是养虎为患,放勾践回到越国,让其称臣纳贡。

这还不算,没有彻底摆平后方的夫差过早地实施战略重心转移,把“北威齐晋”、称霸中原作为吴国日后的战略目标。为了一个虚无缥缈的霸主称号,浪费吴国大量的国力。以至于勾践获得了难得的喘息时间,定下了卧薪尝胆,韬光养晦的国策,并且不断麻痹吴国,送金钱和美女,让夫差彻底放下对越国的戒备之心,还使用反间计让夫差逼死对越国有着巨大威胁的伍子胥。

即使是这样,勾践依然不会放过任何一个为吴国下绊子的机会,对国际形势有着充分认识的勾践利用吴国四处出兵,得罪中原各大诸侯和南方霸主楚国的时机,使吴国整体处于孤立无援、顾此失彼,这样吴国就会显得形单影只,国际环境对越国出兵伐吴显得更有利:

“且鸷鸟之击者,必置其形。今夫吴兵加齐、晋,怨深于楚、越,名高天下,实祸周室。德少而功多,必淫自矜。为越计,莫若结齐、亲楚、附晋,以厚吴。吴之志广,必轻战。是我连其权,三国伐之,越承其弊,可克也。”(《史记.越王勾践世家》)

身为同一时代,并且相处不远的两国国君,怎么行事风格有着明显的差异啊?

这就和夫差遵循的“军礼”有关了。

众所周知,春秋时期的战争都是讲礼的,“服而舍之”“又能舍服”可是当年诸国军队文明的象征。而这项准则又被春秋诸国奉为圭臬,而孔老夫子也特别强调这种军事理念,认为这才是打仗应有的模式。

吴国由于是周室后裔之一,所以他的所作所为自然和周礼有着一定的关系,同样也包括“服而舍之”,“又能舍服”式作战精神。

在吴王夫差看来,把越国作为自己的附庸国,受其控制。是代价最小的控制手段,如果要彻底灭掉越国,拔其城,隳其国,取缔延续了百年之久的越国宗庙香火,不仅更难灭掉越国,还会让吴国所处的局势更加恶劣。

因为当时越王勾践听说吴王夫差原意是要彻底灭掉越国,因此当即决定杀妻灭子,与吴国决一死战。彻底灭掉越国不仅会让吴国元气大伤,还会让其他诸侯国有机可乘。再说了,这也不符合周礼。接受越王的投降,让勾践成为自己的奴仆,越国成为吴国的附庸国,这不是一本万利的好事吗?有这样的好事,夫差为什么不去做呢?所以,夫差听从了太宰伯嚭的劝说,接受勾践的投降。

勾践做法

吴王夫差遵循周礼,可越王勾践可不是这么想的。

越国为大禹后裔子孙所分封,,远离中原,因此受周礼的熏陶更小。韩非在《韩非子》中就说过越人:屦为履之也,而越人跣行,缟为冠之也,而越人被发,以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其可得乎?

在这么不讲究礼的国家,越王勾践的所作所为自然不受礼法的束缚。勾践虽然是春秋时期的国君,但骨子里更像战国那些诸侯国的国君,为了达到目的不择手段,誓不罢休。

深受勾践信任,对勾践极为了解的范蠡就对他有一段非常中肯的评价:

飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹;越王为人长颈鸟喙,可与共患难,不可与共乐。

相比夫差,勾践身上散发出来那种野心更加强烈,采取的手段也是更加出乎当时世人的意料。

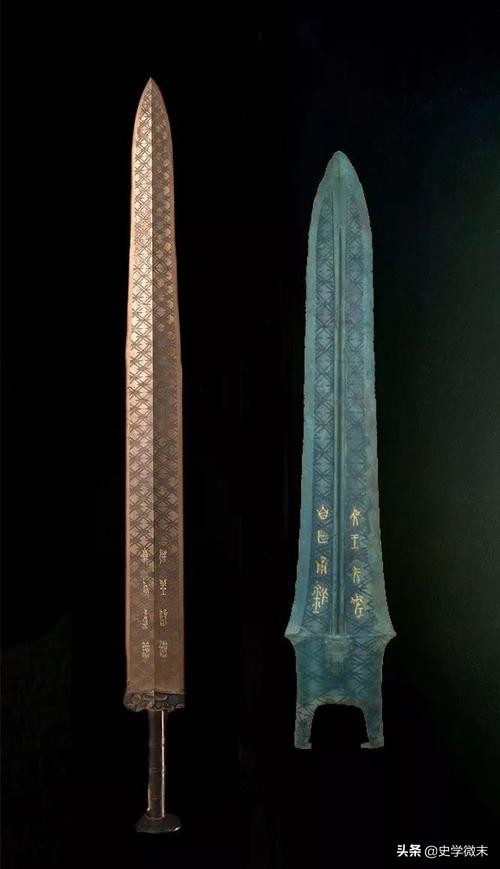

在檇李之战中就采取剑走偏锋的手段:

践患吴之整也,使死士再禽焉,不动。使罪人三行,属剑于颈

这种血腥的场面,连身经百战的吴王阖庐都目瞪口呆,并趁着吴军将士目瞪口呆、惊魂未定之际发起进攻,一举而克,凯旋而归。

对于吴王夫差一系列侮辱性的行为,勾践并没有所谓的“士可杀不可辱”想法,而是本能的贯彻“大丈夫能屈能伸”的精神苟延残喘的活着。

顺利回到越国的勾践一心念念不忘的想着灭吴,因此就采用许多手段,不断削弱吴国的综合国力。其中就有许多人所不齿的将煮熟的稻种送给吴国,导致农田颗粒无收的举动。

如果按照春秋时期国与国之间的关系,“不加丧,不因凶”是国家交往的重要原则。不仅不能趁着人家危难时期加害他国,还要本着君子风格,向他国施以人道主义的救援。

其中最经典的例子就是秦晋两国之间,晋国饥荒,向秦国借粮,秦缪公不顾秦晋两国百年死对头的身份,毅然借粮给晋国。次年,秦国饥荒,向晋国借粮,晋惠公不但不借,还要趁机出兵攻打秦国。结果落得个兵败被俘的下场。在春秋时期的人们看来,不遵守“不加丧,不因凶”的国家交往原则,实属与小人无异,根本不配称作君子。

同样,在越国发生灾荒之年的时候,夫差同样遵循了这条原则,把粮食借给老对手越国。吴王夫差的君子之举既有君子风格,同样也有自身的考量。他要称霸,就要为自己博取好名声,获得诸侯的一致赞扬,为称霸赢得舆论。

在越王勾践一系列小动作下,吴王夫差一系列对越战略举措都没有做到与时俱进。作为吴国最高国君和战略定夺者,夫差的战略思维依旧迂腐,没有真正的意识到自己处于何种时代。

时代变迁

这种时代,就是春秋诸侯争霸的时代已经一去不复返了,兼并战争已经成为春秋晚期乃至战国诸侯的主要作战形态。

春秋和战国最本质的区别就是生产力的差异。随着铁制农具和牛耕等一系列更加先进生产力的发展,井田制彻底瓦解,编户齐民,小农经济兴起。这就意味着各大诸侯国有着更加集中的土地和人口,同样拥有更加丰富的财产和强大的军队,对外战争活动的资本和欲望也就更加强烈。

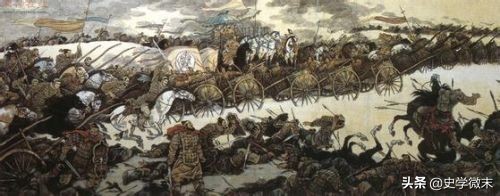

翻开历史书,大家可以看到,春秋时期的战争多数遵守着礼法。大部分战争目的只是打服那些不听话的诸侯国,像灭国战争,坑杀俘虏什么的非常少见。避退三舍,师出有名,光明正大,不斩来使都是春秋时期礼仪战争制度下的典范。

战国时期的战争模式可就没这么简单了,什么礼仪文明统统都是屁话。战争的目的只有一个,那就是彻底打倒对方,让自己的对手永世不得翻身,并且通过吞并对手来壮大自身的实力,让自己拥有绝对的实力称霸中原。

在这种思想的指导下,战国时期的各大战争比如长平之战,桂陵之战,马陵之战打的全都是歼灭战。以歼灭敌人有生力量为最高战略目标。既然是最高限度的消灭敌人的有生力量,那么战争的过程就可以扔掉那些讨厌的礼法,放开手脚大胆的,放开的打。这也就是和春秋争霸战相比,战国兼并战争更加讲究兵不厌诈,更加注重战略战术的创新与发展,同样也更加的惨绝人寰,没有人性。灭国,屠城,投降俘虏在战国各大战争中屡见不鲜。

而这种战争方式的重大变化在春秋晚期就已经初现端倪了,讽刺的是,这种端倪还是吴国亲自开发的。

为了打败楚国,称霸江南,吴王阖闾率领的3万吴国军队深入楚国,在战争中,吴军用兵灵活机动,因敌用兵,以迂回奔袭、后退疲敌、寻机决战、深远追击的创新战法而取胜,打败了南方霸主楚国,为吴国称霸南方奠定了基础。

同样的,以这场战争为起点,宣告着春秋早期争霸战彻底成为老黄历,灵活的歼灭战争成为了春秋晚期和战国时期的主流模式。

身在这种政治,国体,思想,经济,作战模式都发生着前所未有变迁的春秋晚期,夫差的政治嗅觉依然差劲,还是在做着比肩齐桓公,晋文公一样的春秋大梦,殊不知,一次巨大的时代变迁,正在悄悄来临。

和吴王夫差相比,越王勾践由于受到的周礼熏陶较少,也更加合适这种时代的转变。对于越王勾践的评价,除了把勾践评价为时代英雄,也有把他评价成一个彻头彻尾的小人等诸如此类的说法。不过,身处那种时代,我们就能感受到勾践身为国君的压力:如果不能趁吴王夫差率领精兵北上黄池会盟,仅留老弱与太子留守之下彻底打败吴国,那么越国就很可能失去重大战略机遇,依然要过着被吴国踩在脚下,难以翻身的苦难日子。

我们不能苛求勾践的做法是否仁义,处于时代旋涡中心的勾践和夫差,要比的最终是谁能更加的擦亮双眼,审时度势的视察春秋晚期的国际格局,然后转变自己的战略思维和战略能力。很明显夫差在这方面完全不及格,不但没有彻底灭掉越国,放虎归山,还逼死了对时代有着敏锐观察力的伍子胥,导致吴国在后期的战略步伐一步错,步步错,最终落到无尽的深渊。

对于夫差这个老对手,勾践毕竟还是讲情面的。在打败夫差后,还是想把他流放甬东,给他百户人家,让他住在那里,成为一个土财主。

彻底被时代所淘汰的夫差没脸接受这等恩惠,自杀身亡。夫差的死亡,宣告着礼仪战争彻底失去市场,更加惊骇的兼并战争开始降临中华大地。

最后

越王勾践的成功和吴王夫差的失败说明了一个道理:一时的胜利不算什么,只有审时度势,促使自己不断进步来适应时代发展的人才是最终的赢家。很明显勾践更加适合当时时代的变化,所以他才能彻底笑到最后,才能博取千年正面形象。

千百年来,这种原理一点都没有过时。所以,身处风云诡谲的社会,没有这种思想的人是一定难以在社会合适的存活下去的,如果你没有这种思想,请你一定要保护好自己,因为你很有可能会成为别人成功的垫脚石。吴王夫差的血泪和越王勾践的剑下残魂,已经为我们诠释了这一切!

-

- 干货分享关于絮凝剂知识都在这里了!常用絮凝剂介绍及用途

-

2025-10-16 21:12:38

-

- 韩安国官场三起三落:从狱囚到内史,假摔拒绝任丞相郁郁而终

-

2025-10-16 21:10:23

-

- 世界足球强国最强10号球员,马拉多纳、巴乔领衔,梅西无缘上榜

-

2025-10-16 21:08:08

-

- 蒙古国的人口为什么比我国内蒙古自治区少得多

-

2025-10-16 21:05:53

-

- 民间故事:克夫女

-

2025-10-16 21:03:39

-

- 64军反击高旺山失利,为何美军却说:英国人被你们揍得胆都吓破了

-

2025-10-16 21:01:24

-

- 绝世美颜新生代的小李子!关于“甜茶”提莫西查拉梅你了解多少?

-

2025-10-16 20:59:09

-

- 八位妙龄少女殒命宿舍,1999年石景山5.30特大入室杀人案

-

2025-10-16 20:56:54

-

- 高榕资本:做“中国的Founders Fund”

-

2025-10-16 20:54:39

-

- 南海中考招生指南|大沥高级中学:呵护你的兴趣,助你圆大学梦

-

2025-10-16 20:52:24

-

- 六十组搞笑动图:有没有人和我一样,第一眼看错了的

-

2025-10-16 14:24:39

-

- 中国版素媛案:“百香果女孩”遇害,凶手极其残忍,仅赔偿32元

-

2025-10-16 14:22:24

-

- 【收藏】颜真卿《颜勤礼碑》高清鉴赏

-

2025-10-16 08:36:09

-

- 从辛亥功臣到寂寞寓公——湖南家长程潜

-

2025-10-16 01:40:55

-

- 钟丽缇:2次离婚后,顶着压力嫁小11岁张伦硕,51岁终收获幸福

-

2025-10-16 01:38:40

-

- 发现95座古墓后,清华大学的地位一落千丈

-

2025-10-16 01:36:26

-

- 关羽:三国时期蜀汉名将之一的传奇人物

-

2025-10-16 01:34:11

-

- 宿北大战,“淮北铁骑”震敌胆——华野第九纵队参加宿北战役考证

-

2025-10-16 01:31:56

-

- 更新,林更新

-

2025-10-16 01:29:41

-

- 健身房办卡陷阱:女子办5年卡后门店倒闭 店员称“不退,你告吧”

-

2025-10-16 01:27:26

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 《陈情令》中聂怀桑为何被称为聂导?细说聂导做过的那些事儿

《陈情令》中聂怀桑为何被称为聂导?细说聂导做过的那些事儿 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服!

台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服! 去世7年后,才明白阎肃86岁的遗孀,为何非要将亲生儿子告上法庭

去世7年后,才明白阎肃86岁的遗孀,为何非要将亲生儿子告上法庭 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)