小明王韩林儿:被时代裹挟的悲剧“共主”

小明王韩林儿:被时代裹挟的悲剧“共主”

乱世序幕:元末的黑暗与动荡

元朝末年,恰似一幅被黑暗与绝望浸透的画卷。政治的腐败如癌细胞般扩散,各级官员贪婪成性,卖官鬻爵之事屡见不鲜,他们将公权力当作谋取私利的工具,全然不顾百姓死活。据史料记载,当时买一个县官的职位,价格高达数千两白银 ,这些官员上任后,便疯狂搜刮民脂民膏,以收回成本并赚取暴利。

经济上,百姓承受着沉重的赋税负担。田赋、商税、盐税等各种名目的税收多如牛毛,压得民众喘不过气来。加之土地兼并严重,大量农田被蒙古贵族和官僚地主兼并,普通农民失去了赖以生存的土地,只能沦为佃户,遭受地主的残酷剥削。比如,在江南地区,许多大地主拥有良田千顷,而佃户们辛苦劳作一年,收获的粮食大部分都要上缴给地主,自己所剩无几 ,生活困苦不堪。

民族矛盾也在此时达到了顶点。元朝实行严格的等级制度,将人分为蒙古人、色目人、汉人、南人四个等级。蒙古人高高在上,享有各种特权;而汉人,尤其是南人,则处于社会底层,遭受着歧视与压迫。法律规定,蒙古人打死汉人,只需象征性地赔偿一些财物,无需承担严重的法律后果;反之,汉人若冒犯蒙古人,便会受到严厉的惩处 。这种不公平的待遇,让汉人心中的怨恨如熊熊烈火般燃烧。

再加上自然灾害频繁,黄河多次决口,洪水泛滥,淹没了无数农田和村庄,百姓流离失所,饿殍遍野。一首当时的民谣这样唱道:“天雨线,民起怨,中原地,事必变 。” 民众在死亡线上苦苦挣扎,对元朝政府的不满和反抗情绪日益高涨,一场改朝换代的风暴正在悄然酝酿,而小明王韩林儿,就将在这场风暴中登上历史的舞台。

身世揭秘:小明王的特殊出身

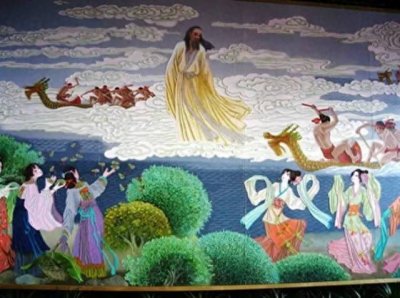

在这样的时代背景下,韩林儿的出现,仿佛是命运安排的一颗关键棋子。韩林儿出身于北方白莲教世家 ,其家族与白莲教的渊源深厚。他的曾祖父韩学究,就因 “以白莲会烧香惑众”,在元武宗至大元年(1308 年)朝廷禁白莲教时,从栾城谪徙永年县 。到了他父亲韩山童这一代,韩山童继为白莲教主,在那个民不聊生的时代,韩山童深知百姓心中对美好生活的渴望以及对元朝统治的怨恨,于是他巧妙地利用宗教作为武器,宣传弥勒佛下生和明王出世,以宗教宣传方式组织群众。当时的河南及江淮地区,百姓在元朝的残酷统治下痛苦不堪,他们急需一个精神寄托,韩山童的宣传就像黑暗中的一丝曙光,让他们看到了希望,“河南及江淮愚民,皆翕然信之” 。

为了让起义更具号召力,韩山童还宣称自己是宋徽宗的八世孙,应当掌管中原。在当时,宋朝虽然已经灭亡,但在百姓心中,宋朝的统治相对温和,且元朝是异族统治,百姓对宋朝有着一定的怀念之情。韩山童的这一身份宣称,无疑在百姓心中激起了强烈的反响,为起义赢得了更多的支持。

至正十一年(1351 年),元朝政府征调大量民夫治理黄河。韩山童和刘福通等人敏锐地察觉到,这是一个发动起义的绝佳时机。他们精心策划,散布民谣 “石人一只眼,挑动黄河天下反”,并暗地里凿了一个独眼石人,在其背上刻上 “莫道石人一只眼,此物一出天下反” 几个字,然后将石人埋在即将挖掘的黄陵岗附近的河道上。当民工们挖出独眼石人时,消息迅速传遍大河南北,人心开始浮动,百姓们认为这是上天的旨意,反抗的情绪愈发高涨。

同年五月初,韩山童与其信徒刘福通、杜遵道、罗文素等聚众 3000 人于颍州颍上县,杀黑牛白马,誓告天地,准备起义。然而,不幸的是,起义消息泄露,地方官突然派兵前来镇压。在这场突如其来的变故中,韩山童被捕牺牲 ,他的妻子杨氏和儿子韩林儿,在混乱中乘乱逃到武安山躲藏起来。尽管韩山童未能亲眼看到起义的成功,但他的行动点燃了反元的烽火,为韩林儿日后的崛起奠定了基础。韩林儿作为韩山童的儿子,他背负着父亲的遗志和白莲教众的期望,在乱世中等待着属于自己的机会,而这个机会,不久后便悄然降临。

登基之路:从流亡到称帝

韩山童牺牲后,刘福通并没有放弃,他凭借着顽强的斗志和出色的领导才能,迅速收拢残部,继续与元军展开激烈战斗。在接下来的几年里,刘福通率领起义军攻城略地,队伍不断壮大,势力逐渐扩展到河南、安徽等地 ,成为了元末农民起义中一股不可忽视的力量。

至正十五年(1355 年),此时的刘福通深知,要想进一步凝聚人心,增强起义军的号召力,就需要一个具有正统地位的领袖。于是,他四处寻找韩林儿的下落,终于在砀山夹河找到了韩林儿和他的母亲杨氏 。刘福通认为,韩林儿作为韩山童的儿子,又有着 “宋徽宗八世孙” 的身份,其号召力不言而喻。于是,刘福通等人将韩林儿迎至亳州,并拥立他为帝,称小明王,国号大宋,年号龙凤 。

韩林儿称帝后,韩宋政权仿照元朝的官制,设立了中书省、枢密院、御史台和六部等机构 ,任命杜遵道、盛文郁为丞相,刘福通、罗文素为平章政事,刘六为枢密院事 。然而,这个看似完整的政权架构下,却隐藏着激烈的权力斗争。韩林儿虽然贵为皇帝,但由于他年纪尚小,且长期流亡,缺乏实际的政治经验和势力基础,很快就沦为了刘福通手中的傀儡。

刘福通对韩林儿宠信杜遵道一事十分不满,杜遵道凭借着韩林儿的宠信,掌握了不少实权,这让刘福通感受到了威胁。在权力的诱惑下,刘福通决定采取行动。他暗地里命令士兵将杜遵道杀害,随后自封丞相,加太保,从此大权独揽 。此后,刘福通以韩林儿的名义发号施令,指挥着韩宋政权的军队四处征战,韩林儿则被他牢牢地掌控在手中,成为了一个有名无实的皇帝。

尽管韩林儿处于傀儡地位,但他的称帝仍然具有重要的意义。韩宋政权的建立,为各地的反元起义军提供了一个名义上的核心,使得分散的起义力量有了一个共同的目标和旗帜,进一步激发了民众的反元热情,推动了反元斗争的发展。然而,韩林儿的命运也因此被彻底改变,他在这个充满权谋和斗争的乱世中,开始了自己身不由己的帝王生涯,等待他的,将是更多的风雨和挑战 。

政权沉浮:短暂辉煌与接连困境

韩宋政权建立初期,局势可谓是 “山重水复疑无路”,亳州很快就被元军包围,刘福通无奈之下,只得挟持韩林儿逃往安丰 。但他们并没有被困境吓倒,在安丰,韩宋政权逐渐稳定下来,并开始了一系列令人瞩目的军事行动。

至正十七年(1357 年),刘福通做出了一个大胆的决策 —— 分兵北伐 。这一决策犹如一颗重磅炸弹,在元末的政治军事格局中掀起了惊涛骇浪。东路军在毛贵的率领下,如同一把锋利的匕首,直插元朝的东部防线。毛贵作战勇猛,战术灵活,他率领东路军势如破竹,迅速攻陷了胶州、莱州、益都等山东多地 ,一时间,元朝的东部地区陷入了混乱。

中路军在关铎、潘诚等人的指挥下,向山西、河北地区进军。他们穿越崇山峻岭,与元军展开了一场场激烈的战斗。虽然路途艰难,但中路军凭借着顽强的斗志,多次突破元军的防线,给元朝的北方防线造成了巨大的压力。

西路军则由李武、崔德率领,进攻陕西。他们在关中地区与元军展开了激烈的争夺,虽然面临着察罕帖木儿等元朝名将的顽强抵抗,但西路军依然奋勇作战,一度攻占了商州、潼关等地 ,对元朝的西部地区构成了严重威胁。

在北伐军的英勇奋战下,韩宋政权迎来了它的鼎盛时期。至正十八年(1358 年)五月,刘福通亲自率领大军,一举攻占了汴梁 。汴梁,这座曾经的北宋都城,在沦陷于异族之手两百多年后,终于再次回到了汉人政权的怀抱。韩林儿随后迁都汴梁,此时的韩宋政权,疆域包括了东平、济宁、东昌、益都、广平、顺德、济南、辽、潞、冀宁、完州、上都、辽阳,以及大同、兴和等塞外诸郡,甚至远至高丽 ,其势力范围之广,令人惊叹。

然而,好景不长,韩宋政权的辉煌犹如昙花一现。由于北伐的三路大军各自为战,缺乏有效的协同配合,给了元军各个击破的机会。元军在察罕帖木儿、孛罗帖木儿等将领的率领下,开始了疯狂的反扑 。他们凭借着丰富的作战经验和强大的军事力量,对韩宋政权的军队展开了猛烈的攻击。

在元军的强大攻势下,韩宋政权的军队逐渐陷入了困境。西路军在与察罕帖木儿的激战中,损失惨重,被迫撤退;中路军在进攻大都的途中,遭遇元军的顽强抵抗,也不得不撤回;东路军虽然在山东取得了一些胜利,但在元军的围剿下,也逐渐陷入了孤立无援的境地 。

至正十九年(1359 年),元军集中优势兵力,对汴梁发动了总攻。此时的汴梁,在经历了短暂的繁荣后,防守力量已经十分薄弱。面对元军的猛烈进攻,韩宋政权的军队虽奋力抵抗,但最终还是难以抵挡元军的铁蹄。汴梁城破,韩林儿和刘福通只得再次踏上逃亡之路,他们带着残部,狼狈地逃回了安丰 。这一次的失败,让韩宋政权元气大伤,曾经的辉煌瞬间化为泡影,他们又回到了那个风雨飘摇的困境之中,等待着他们的,将是更加严峻的考验 。

命运转折:朱元璋的介入

至正二十三年(1363 年),对于韩林儿和朱元璋来说,都是命运的关键转折点。这一年,张士诚派部将吕珍进攻安丰,将韩林儿和刘福通围困在城中 。此时的安丰,犹如一座被暴风雨包围的孤岛,形势岌岌可危。城中的粮食逐渐耗尽,士兵们饥肠辘辘,士气低落,而城外的吕珍军队却如狼似虎,攻势越来越猛。

面对这一危急情况,刘福通一边组织城中军民拼死抵抗,一边派人向朱元璋求救 。朱元璋在接到求救信后,陷入了两难的抉择。此时的朱元璋,已经在江南地区建立了自己的势力,拥有了一定的地盘和军队。但他的势力范围处于陈友谅和张士诚两大势力之间,战略位置十分被动 。如果他出兵救援韩林儿,与张士诚的军队发生冲突,那么陈友谅很可能会趁机从背后偷袭,让他陷入腹背受敌的困境。

刘伯温等谋士坚决反对朱元璋出兵,刘伯温认为,龙凤政权已经日薄西山,即便救回韩林儿,也难以对自己的势力发展有实质性的帮助,反而可能会带来诸多麻烦。但朱元璋却有着自己的考量,他深知韩林儿虽然没有实际的权力,但他 “小明王” 的名号在红巾军和广大百姓中仍具有极大的号召力 。如果韩林儿被张士诚俘获,张士诚便可以挟天子以令诸侯,进一步扩大自己的势力,这对朱元璋来说是极为不利的。而且,朱元璋一直以韩林儿的臣子自居,如果对主上的求救坐视不理,必然会让自己在道义上处于劣势,失去人心 。

经过深思熟虑,朱元璋决定冒险出兵救援韩林儿。至正二十三年三月初一,朱元璋亲自率领徐达、常遇春等将领,带着大军前往安丰 。常遇春作战勇猛,率领军队三战三胜,迅速击溃了张士诚的部队,成功解除了安丰之围 。朱元璋将韩林儿救出后,将他安置在了滁州,并为他修建了宫殿,表面上对他尊崇有加,但实际上,韩林儿身边的侍从都被朱元璋换成了自己的人,韩林儿彻底落入了朱元璋的掌控之中,成为了他手中的一颗棋子 。

朱元璋的这一决策,看似冒险,实则有着深远的战略意义。通过解救韩林儿,朱元璋不仅在红巾军内部赢得了更高的威望,巩固了自己在反元阵营中的地位,还获得了韩林儿所代表的白莲教势力的支持 。这使得他在与陈友谅、张士诚等势力的竞争中,占据了更有利的道义和舆论优势,为他日后统一江南、建立明朝奠定了坚实的基础 。而对于韩林儿来说,虽然暂时摆脱了张士诚的威胁,但却又陷入了朱元璋的控制之中,他的命运,也从此与朱元璋紧密地联系在了一起,等待他的,将是更加复杂和难以捉摸的未来 。

悲剧终章:死因成谜的结局

至正二十六年(1366 年),此时的朱元璋,已经在与陈友谅、张士诚等势力的角逐中取得了决定性的胜利 ,他的势力如日中天,统一江南的大业即将完成,称帝建国似乎只是时间问题。而此时的韩林儿,早已失去了曾经的辉煌,他的龙凤政权在元军和其他起义军的打击下,已经名存实亡,成为了一个徒有其表的空壳。

朱元璋在准备对张士诚发动最后总攻的同时,做出了一个决定 —— 派廖永忠前往滁州,迎接韩林儿回应天 。表面上看,这是朱元璋对韩林儿的一次礼遇,他想将韩林儿接到身边,继续尊崇他为 “小明王”,但实际上,这背后却隐藏着诸多的深意。对于朱元璋来说,韩林儿虽然已经没有了实际的权力,但他 “小明王” 的名号依然存在,这对于朱元璋称帝来说,始终是一个潜在的威胁。

在前往应天的途中,意外发生了。当韩林儿乘坐的船行至瓜步时,船只突然沉没 ,韩林儿落水溺亡。这一事件来得太过突然,让人不禁对其死因产生了深深的怀疑。韩林儿的死,是一场意外,还是有人蓄意为之?如果是意外,为何偏偏是韩林儿的船出事,而其他人却安然无恙?如果是人为,那么幕后黑手又是谁?

从种种迹象来看,朱元璋无疑是最大的嫌疑人。此时的朱元璋,已经具备了称帝的实力和条件,而韩林儿的存在,无疑是他称帝道路上的一个绊脚石。虽然韩林儿早已被朱元璋掌控,但只要他还活着,就有可能成为一些心怀不轨之人利用的工具,对朱元璋的统治构成威胁。而且,朱元璋此前一直以韩林儿的臣子自居,如果想要称帝,就必须摆脱这种束缚,而韩林儿的死,无疑为他提供了这样一个机会。

然而,历史并没有确凿的证据证明朱元璋就是杀害韩林儿的凶手。在《明史》等史书中,对于韩林儿的死因,只是简单地记载为 “至瓜步,覆舟沉于江云” ,并没有明确指出是朱元璋指使。而且,朱元璋在韩林儿死后,并没有立即称帝,而是又过了两年,才正式建立明朝,这也让人对他是否真的急于除掉韩林儿产生了疑问。

或许,韩林儿的死,是一场意外与人为因素交织的悲剧。廖永忠作为执行任务的将领,很可能是揣摩到了朱元璋的心思,为了讨好朱元璋,私自采取了行动,导致韩林儿溺亡。而朱元璋在事后,虽然对廖永忠进行了责备,但并没有给予严厉的惩罚,这也从侧面反映出他可能对这件事是默许的。

无论真相如何,韩林儿的死,都标志着一个时代的结束。他从一个流亡的少年,被推上了皇位,成为了元末农民起义的象征,但最终却在权力的漩涡中,失去了自己的生命。他的一生,充满了传奇色彩,也充满了无奈和悲哀。他的命运,不仅是个人的悲剧,更是那个动荡时代的缩影,让我们看到了历史的残酷和无情 。

历史回响:小明王的影响与意义

小明王韩林儿的一生,虽短暂却波澜壮阔,他的命运与元末那段风云激荡的历史紧密交织,对后世产生了深远的影响。

在元末农民起义的浪潮中,韩林儿的韩宋政权,犹如一面高高飘扬的旗帜,凝聚了广大受压迫民众的反抗力量。他所代表的红巾军,以燎原之势席卷大江南北,给予元朝的统治以沉重的打击。在他的号召下,无数百姓纷纷响应,加入到反元的队伍中来,使得元朝的统治摇摇欲坠。尽管韩林儿本人在权力的漩涡中身不由己,大部分时间都处于傀儡地位,但他的存在,却在一定程度上推动了反元斗争的发展,为后来朱元璋推翻元朝、建立明朝奠定了基础。

从朱元璋的角度来看,韩林儿的存在对他的崛起和发展起到了至关重要的作用。在朱元璋势力尚未强大之时,他巧妙地借助韩林儿的名号,打着 “龙凤政权” 的旗号,在反元斗争中逐渐壮大自己的实力。这不仅为他赢得了道义上的支持,也为他的军事行动提供了一定的合法性,使得他在与其他起义军和元朝军队的竞争中,占据了有利的地位。而且,朱元璋在解救韩林儿的过程中,进一步提升了自己在红巾军内部的威望,巩固了自己的领导地位,为他日后统一江南、建立明朝积累了宝贵的政治资本。

韩林儿的故事,也让我们看到了历史的复杂性和多样性。在那个动荡的时代,各方势力相互角逐,权力斗争异常激烈。韩林儿从一个普通的少年,被推上了历史的舞台,成为了天下共主,但最终却又在权力的漩涡中悲惨落幕。他的一生,充满了无奈和悲哀,也让我们深刻地感受到了命运的无常和历史的残酷。

小明王韩林儿,他不仅仅是一个历史人物,更是元末农民起义的一个象征。他的故事,激励着我们去探索历史的真相,去思考权力、命运和时代的关系。在历史的长河中,他或许只是一个短暂的过客,但他所留下的印记,却永远不会被磨灭。

-

- 能不能继续 对我哭 对我笑 对我好 继续让我 为你想 陪你老

-

2025-10-13 21:43:01

-

- 午夜凶铃和咒怨哪个吓死过人(午夜凶铃表情包)

-

2025-10-13 21:40:46

-

- 外卖小哥深夜去殡仪馆送餐迷路崩溃联系点餐人

-

2025-10-13 21:38:31

-

- 官宣,运油-20空中加油机正式服役,曝光照片透露细节,有2种型号

-

2025-10-13 21:36:16

-

- 抖音可以上传多长时间视频(抖音可以上传多长时间视频最长)

-

2025-10-13 21:34:01

-

- 离过婚的女人为什么不愿意再婚 离过婚的女人喜欢什么样的

-

2025-10-13 08:18:03

-

- 异地恋怎么过圣诞节 异地恋怎么过圣诞节好

-

2025-10-13 08:15:48

-

- 扫雷群(扫雷群规10到30一7包)

-

2025-10-13 08:13:34

-

- 几本主角逗比沙雕的小说,文风诙谐搞笑不断,每本都能让人笑喷

-

2025-10-13 08:11:19

-

- 该不该跟老公坦白自己的过去 一时糊涂出轨该坦白吗

-

2025-10-13 08:09:04

-

- 地球内部含量最高的元素(地球内部元素含量排名)

-

2025-10-13 08:06:49

-

- 男生追女生时态度时冷时热什么意思 听听大家怎么讲

-

2025-10-13 08:04:34

-

- 海外代购拿货技巧(个人如何做代购找货源)

-

2025-10-13 08:02:19

-

- 4首端午节诗词:粽子飘香艾草芳,龙舟争渡闹春江,怀念屈原之魂

-

2025-10-13 08:00:04

-

- 盘点中国男性十大丑男明星(娱乐圈丑帅的男星有哪些)

-

2025-10-13 07:57:49

-

- ngo组织是什么意思(美国ngo组织是什么意思)

-

2025-10-12 02:16:10

-

- 确定!淮北将增开一批高铁!

-

2025-10-12 02:13:55

-

- 海淘转运步骤(小白必须要看的海淘转运网站)

-

2025-10-12 02:11:40

-

- “永恒的哲学”—洪范·九畴

-

2025-10-12 02:09:25

-

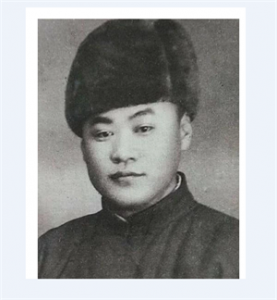

- 评书界万金油,江湖上人人痛恨的“叛徒”,连派开山连阔如

-

2025-10-12 02:07:10

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 《陈情令》中聂怀桑为何被称为聂导?细说聂导做过的那些事儿

《陈情令》中聂怀桑为何被称为聂导?细说聂导做过的那些事儿 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服!

台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服! 去世7年后,才明白阎肃86岁的遗孀,为何非要将亲生儿子告上法庭

去世7年后,才明白阎肃86岁的遗孀,为何非要将亲生儿子告上法庭 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)