1938年决堤黄河:蒋介石一手制造的千古惨案,到底害死了多少人?

1938年决堤黄河:蒋介石一手制造的千古惨案,到底害死了多少人?

1938年决堤黄河:蒋介石一手制造的千古惨案,到底害死了多少人?

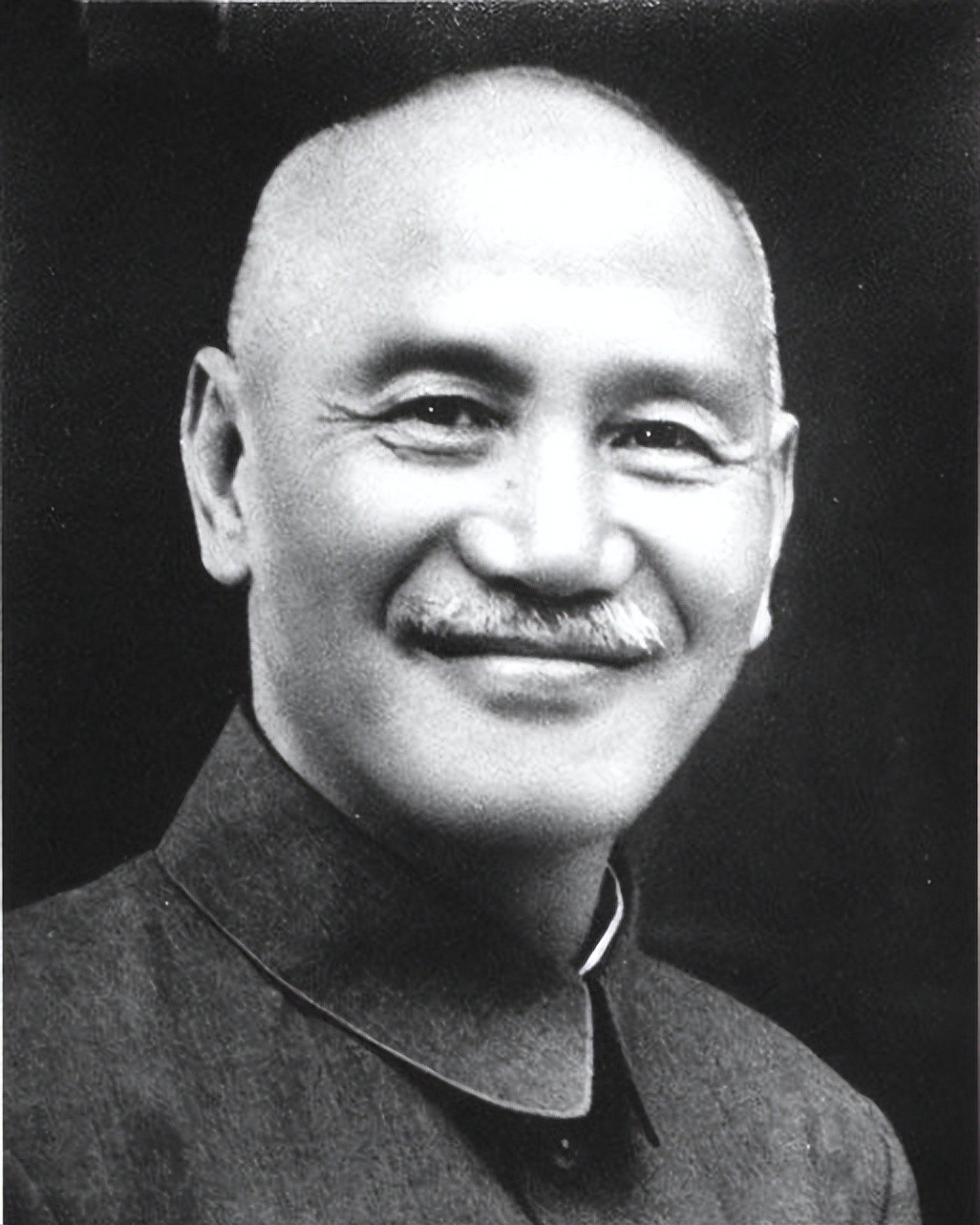

1938年的中国,正处于抗日战争最艰难的时期。在河南中原大地,一场人为的灾难正在酝酿。当日军的铁蹄踏过开封、兰封,直逼黄河北岸时,国民党统帅部做出了一个惊人的决定。这个决定不仅改变了中原大地的地理面貌,更让数百万民众陷入了生死存亡的绝境。在随后的几年里,这场人祸引发的连锁反应,让原本富庶的中原沃土变成了饥荒连年的荒漠。这个决定究竟是如何做出的?为什么连美国记者白修德都愤怒地表示"历史在1942年就已经抛弃了蒋介石"?当滔滔黄河之水倾泻而下时,到底多少无辜百姓永远失去了他们的家园?而这场灾难又给中国抗战带来了什么样的影响?

一、决堤前的战局

1938年春,日军华中方面军在华北战场上取得优势后,开始将目光投向中原腹地。3月下旬,日军第二军在畑俊六中将的指挥下,从徐州方向向西发起进攻,同时华北方面军的一部也从河北南下,形成了对河南的钳形攻势。

在徐州会战后,日军调整了战略部署。土肥原贤二率领的第十四师团成为了突击的主力,这支装备精良的部队配备了大量重型火炮和战车,其中包括从关东军调来的97式中型坦克。4月中旬,土肥原师团在确山地区击溃了国民党军的防御后,一路向西推进。

与此同时,驻守河南前线的国民党军队出现了严重的指挥混乱。在兰封地区,第二十八军军长桂永清临阵脱逃,导致防线出现重大缺口。日军抓住这一战机,迅速占领了兰封。随后,在开封外围的防御战中,国民党军又出现了类似状况。第八十八师在未经上级批准的情况下突然撤退,使得开封门户洞开。

日军的战术重点是控制铁路枢纽。陇海铁路作为连接华东与西北的交通大动脉,其战略意义十分重要。日军沿着铁路线向西推进,先后占领了商丘、开封等重要城市。到5月底,日军已经控制了陇海铁路沿线的大部分区域。

面对这一危急局势,蒋介石亲自飞抵郑州坐镇指挥。他调集了十五万精锐部队,包括德械师和新编师,准备在郑州以东地区与日军决战。然而,前线各部队之间的协调配合出现了严重问题。新编第二十一师在与日军遭遇后,未能有效阻击敌军的推进。第一零二师在砀山的防御也因指挥失误而告失败。

郑州的地理位置极其重要,它不仅是陇海铁路与平汉铁路的交汇点,更是控制中原、通往大后方的关键门户。如果郑州失守,日军不仅可以切断华北与华中的联系,还可以直接威胁武汉。因此,保卫郑州成为了当时最紧迫的军事任务。

在这种情况下,国民党军队面临着一个严峻的问题:如何在兵力处于劣势的情况下,阻止日军继续西进。传统的军事防御手段已经难以奏效,这促使国民党高层开始考虑使用非常规的战术手段。而黄河,这条横亘在中原大地上的天然屏障,开始进入了决策者的视野。

二、决堤的决策过程

决定决堤黄河并非一时冲动的选择。早在1935年,这个极端方案就已经被列入国民政府的军事备选方案中。当时担任国民政府德国军事顾问团团长的法肯豪森在一份题为《关于应付时局对策之建议书》的报告中,详细分析了中日可能发生战争时的军事态势。他预测如果战争爆发,日军很可能会沿着陇海铁路向西推进,并提出了利用黄河水文地理特点进行防御的战术建议。

这份建议书在国民党高层引起了极大重视。1938年4月13日,时任中央组织部部长的陈果夫向蒋介石发出了一份密电。在这份密电中,陈果夫以"恐敌以决堤制我"为由,建议在沁河口附近主动实施决堤。这个提议得到了蒋介石的初步认可,但当时并未立即付诸实施。

5月下旬,随着战局的急剧恶化,决堤方案开始进入具体筹划阶段。5月24日,第一战区司令程潜召开了一次秘密军事会议。会议的主要议题就是讨论在黄河某段实施决堤的可行性。参加会议的还包括河南省主席李培基、黄河水利委员会的技术专家以及多位军事将领。

技术专家们在会上提出了多个可能的决堤地点,并分析了各地点的地理条件和可能造成的影响。其中,花园口因其特殊的地理位置和地形条件被列为首选方案。这里地势较高,一旦决堤,水流会自然向东南方向漫延,可以阻挡日军的推进路线。

6月1日,在日军逼近兰封、杞县后,程潜向蒋介石提交了详细的决堤计划。这份计划包括了具体的实施方案、预期效果以及可能造成的损失评估。蒋介石在收到报告后,立即召集军事委员会进行讨论。

在随后的几天里,国民党军事委员会多次就决堤事宜进行秘密磋商。他们讨论的焦点包括决堤的具体时间、技术实施方案以及善后措施。最终,决定由第一战区司令部统一指挥这次行动,具体实施则交由工兵部队负责。

6月3日,程潜再次向南京发出请示电报,要求得到书面授权。这一要求显示出他对这个重大决定的慎重态度。当天晚上,蒋介石以最高统帅的名义,正式批准了决堤计划。命令要求在最短时间内完成准备工作,并确定了以中牟县赵口为最终决堤地点。

随后,程潜立即组建了专门的指挥机构,由参谋处处长直接负责现场指挥。工兵部队连夜调集了大量炸药和工程器材,并开始在预定地点进行准备工作。同时,还抽调了两个团的兵力负责警戒,防止消息外泄和日军侦察机的干扰。

在这个过程中,国民党高层始终未向当地民众通报任何相关信息,也没有制定具体的疏散计划。这种处理方式为之后造成的巨大伤亡埋下了祸根。

三、决堤的具体实施与影响

1938年6月9日凌晨,在花园口附近的黄河堤坝上,国民党工兵部队开始了最后的准备工作。第一战区工兵团在工程专家的指导下,在堤坝的关键位置埋设了数百公斤炸药。当天上午10点整,随着一声震耳欲聋的爆炸声,黄河的堤坝被炸开了一道近200米的缺口。

浑黄的河水立即从缺口处喷涌而出。起初,决堤口仅有数十米宽,但在河水的冲刷下,缺口迅速扩大。到当天傍晚,决堤口已经扩展到了600多米。汹涌的河水以每秒数千立方米的流量向东南方向倾泻而下。

这场突如其来的水灾首先影响到了附近的村庄。由于事先没有任何通知,许多农民正在田间劳作,第一波洪水就造成了大量人员伤亡。在开封以东的区域,洪水迅速漫过了平原,淹没了大片农田和村落。当地的群众仓促间四处逃难,但由于逃生路线被切断,很多人只能爬上房顶或者树上暂避。

土肥原贤二接到前线报告时,最初认为这只是普通的季节性洪水。日军的情报部门也没有预料到国民党会采取如此极端的军事手段。等到日军意识到事态严重性时,其先头部队已经陷入了被洪水包围的困境。多辆战车和重型装备被困在泥泞中,一些轻型车辆甚至被水流冲走。

国际社会对这一事件的反应迅速而强烈。美联社记者约翰·罗德里克在现场拍摄的照片在国际媒体上广泛传播,引起了全球关注。多个国家的驻华使节团纷纷发表声明,对这种将平民作为军事目标的行为表示谴责。英国驻华大使卡尔更是直接向国民政府提出了严正交涉。

决堤对日军的军事部署确实造成了重大影响。原本计划沿陇海铁路西进的日军不得不改变战略,将主要兵力转向北方。但这种战术效果是以巨大的民众伤亡为代价的。据不完全统计,仅在决堤后的第一周内,就有超过10万人流离失所。

当地群众的疏散工作直到决堤后才仓促开始。河南省政府临时成立了救灾委员会,但由于准备不足,救援物资严重短缺。大批难民不得不冒着洪水的危险,徒步向西南方向转移。在这个过程中,疾病和饥饿造成了大量死亡。一些幸存者后来回忆,逃难路上经常可以看到漂浮的尸体和倒塌的房屋。

水灾给当地的社会秩序带来了严重冲击。随着粮食储备的损失和交通的中断,治安状况急剧恶化。一些地区出现了抢劫和暴力事件。地方政府的行政能力基本瘫痪,大量基层干部也随着难民潮逃离。原本井然有序的乡村社会结构在短时间内完全崩溃。

这次决堤行动虽然在军事上达到了阻敌的目的,但其带来的社会影响远超预期。洪水不仅改变了华北平原的地理面貌,更彻底破坏了这个地区原有的社会经济体系,为后来的大规模饥荒埋下了隐患。

四、伤亡统计与善后处理

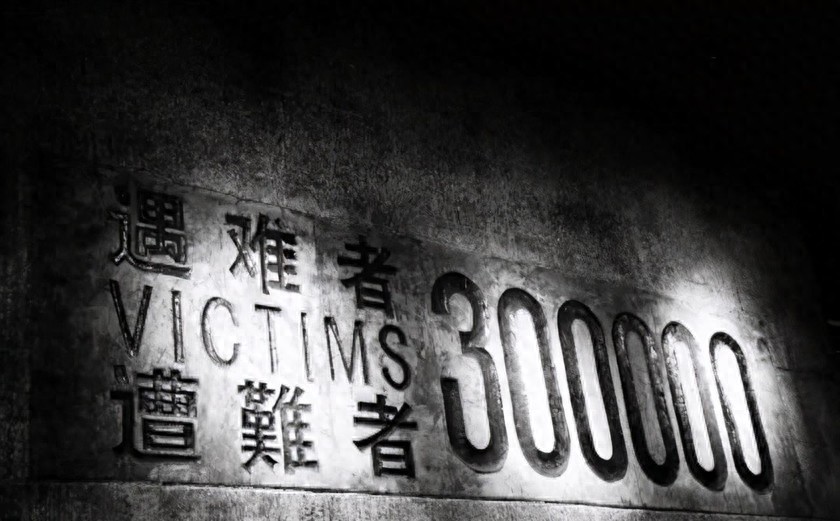

在黄河决堤后的几个月里,统计伤亡人数成为一项极其困难的工作。首先,大量村庄被完全淹没,许多人员记录随之损毁。其次,混乱的疏散过程导致难民分散各地,无法准确统计。根据1939年初河南省政府的初步统计,直接死亡人数已超过12万,失踪人口近20万。但这个数字很可能远低于实际情况。

1939年3月,美国红十字会派出调查组深入灾区进行实地考察。他们的报告显示,仅在开封、商丘、周口三地,因洪水直接导致的死亡人数就接近30万。这份报告还详细记录了各地区的受灾情况:开封地区89个乡镇完全被淹,243个村庄消失;商丘地区178个自然村被毁,耕地淹没面积达到46万亩;周口地区更是有超过60%的农田被黄泥覆盖。

1940年春,国民政府水利委员会组织了一次较为系统的灾情普查。这次调查显示,决堤造成的间接死亡人数远超直接伤亡。由于农田被毁、粮食匮乏,大量难民在逃亡途中死于饥饿和疾病。仅在1939年冬季,就有超过15万人死于伤寒和霍乱。同时,还有大约890万人流离失所,其中相当一部分人永远无法返回家园。

善后工作从1939年初就开始展开,但进展极其缓慢。首要任务是安置难民,国民政府在郑州、洛阳等地设立了多个难民营。然而,这些临时shelter往往条件恶劣,缺乏基本的医疗和卫生设施。据当时在难民营工作的美国传教士威廉·莫里斯记载,一个能容纳2000人的营地往往挤进了超过8000名难民,疾病在拥挤的环境中迅速蔓延。

对于农田的恢复工作更是困难重重。决堤导致大量良田被厚达一米多的黄泥覆盖,完全失去耕种价值。1939年秋,水利委员会曾组织了一次大规模的土地复垦行动,调集了数万民工进行清淤。但由于缺乏机械设备,工作进展极为缓慢。到1940年底,仅有不到20%的淹没农田得到初步恢复。

赔偿问题成为另一个棘手的难题。大量灾民向地方政府提出索赔,但由于战争状态下财政紧张,政府根本无力支付巨额赔偿。1940年7月,河南省政府出台了一个补偿方案,承诺对每户受灾家庭发放100至500元不等的救济金。然而,当时的通货膨胀率极高,这笔款项的实际价值微乎其微。

最严重的问题是社会秩序的重建。大量村落被摧毁后,原有的基层组织完全瓦解。一些地区出现了严重的治安问题,地匪活动猖獗。为了维持秩序,国民政府不得不在部分地区实行军事管制。但这种强制措施并未能从根本上解决问题,反而加剧了民众的不满情绪。

这场灾难给当地留下的创伤持续了数十年。即使到了1947年,仍有大约300万人无法返回原居地。而那些重建家园的人们也面临着严重的经济困境,许多家庭陷入了难以摆脱的贫困循环。

五、历史记载与档案文献

关于花园口决堤事件的历史记载主要来自三个渠道:官方档案、当事人回忆录以及外国观察者的记述。这些文献资料为后人研究这一历史事件提供了重要依据。

国民政府的官方档案中,最具代表性的是第一战区司令部的《军事行动报告》。这份报告详细记录了从5月24日到6月9日期间的决策过程,包括多份电报往来和会议记录。其中,6月3日蒋介石的批复电报原件至今保存完好,成为证实这一决策最直接的史料。

另一份重要档案是河南省政府1939年编撰的《水灾善后报告》。这份长达200多页的报告分为灾情统计、救援行动和重建计划三个部分。报告中附有大量实地调查数据和照片资料,系统记录了灾区的具体情况。特别值得注意的是报告附录中的村落地图,清晰标注了被淹村庄的位置和淹没程度。

在当事人回忆录方面,时任第一战区参谋长杨杰的《抗战时期的军事行动述评》提供了决策层面的第一手资料。他在书中详细描述了军事会议的讨论过程,以及技术人员对决堤方案的不同意见。同时,参与实施爆破的工兵连长张明远的回忆文章《花园口决堤亲历记》,则从执行者的角度记录了爆破过程的技术细节。

外国观察者的记载为这一事件提供了相对客观的外部视角。美联社记者约翰·罗德里克的战地采访报道《黄河之殇》在国际上产生了重大影响。他不仅拍摄了大量珍贵照片,还详细记录了难民的逃难经历。德国驻华使馆武官魏斯曼的报告《中国战区局势分析》则从军事角度评估了这一行动的战略意义。

1943年,中国战区美军观察组编写的《华北地区战况评估报告》中,专门有一章论述了花园口决堤对日军战略部署的影响。报告中附有详细的地形分析和战局变化图,成为研究这一事件军事影响的重要参考资料。

民间的历史记载同样弥足珍贵。1987年,河南省文史馆整理出版的《水灾见闻录》收录了112位灾民的口述历史。这些普通民众的叙述展现了决堤事件对基层社会的深远影响。其中,开封农民赵德财的日记记录了灾难发生后连续三个月的逃难经历,为研究当时的社会状况提供了生动的一手资料。

2008年,中国社会科学院历史研究所在整理民国档案时,发现了一批关于决堤后土地赔偿的诉讼文书。这些文书详细记录了灾后土地权属纠纷的处理过程,反映了这一事件对农村社会结构的冲击。同时,这批文书中保存的各类申请表格、调查报告和判决书,也为研究当时的法律制度提供了重要参考。

最近几年,随着档案解密工作的推进,更多相关文献得以公开。2018年公布的日军华北方面军情报部的密报显示,日军对这次决堤行动确实缺乏预判,这在一定程度上证实了这一军事行动的突然性和效果。

-

- 56、科普解释:终于发现了引发超新星爆炸的“罪魁祸首”!

-

2025-08-26 14:51:39

-

- 2016年,赴美留学女孩章莹颖遇害,7年过去,她的遗体找到了吗?

-

2025-08-26 14:49:24

-

- 取消军衔制以后,关于兵团级别以上干部的工资定级问题

-

2025-08-26 14:47:09

-

- 陕西省咸阳市最好的10所高中

-

2025-08-26 14:44:54

-

- 太原市妇幼保健院(太原市儿童医院)2023年公开招聘高层次人才公告

-

2025-08-26 14:42:39

-

- 童蕾——中国内地女演员

-

2025-08-26 01:43:17

-

- 中国第一巨人鲍喜顺,不顾医生建议冒险生子,如今儿子身高1.7米

-

2025-08-26 01:41:02

-

- 10本主角是运动员文|教练!我想学花滑,冠军和你都是人生理想

-

2025-08-26 01:38:47

-

- 13张地形图 说清楚江苏南京行政区划 南京11个区历史美食和旅游景点

-

2025-08-26 01:36:32

-

- “大牌港姐”袁咏仪驭夫记:被包多年仍被老公宠上天

-

2025-08-26 01:34:17

-

- 一枚徽章把他逼上绝路!美军四星上将不堪舆论施压,选择饮弹自杀

-

2025-08-25 14:12:25

-

- 著名演员黎姿那感人的传奇人生,和她生命紧紧相连的3个特殊男人

-

2025-08-25 14:10:10

-

- 谢和弦又离婚了,新欢旧爱再次撕作一团

-

2025-08-25 14:07:55

-

- 刘邦的长子刘肥,本人胆小怕事,为何生的儿子却个个都是野心家?

-

2025-08-25 14:05:40

-

- 因“重男轻女”而自杀,拍全裸写真的“鬼后”王小凤:为何抑郁?

-

2025-08-25 14:03:25

-

- 白静:27岁嫁入豪门,29岁和丈夫同时离世,母亲为争遗产四处奔波

-

2025-08-25 14:01:11

-

- 晚潮|方韶毅:温州人项楚

-

2025-08-25 13:58:56

-

- 黄宗泽和胡杏儿的7年恋爱落幕:深情总是被辜负,相逢总在未见时

-

2025-08-25 13:56:41

-

- 西子湖畔的人鱼兽,其实是个美气多金的AI科技怪咖?丨Mr.Data

-

2025-08-25 13:54:26

-

- 诺查丹玛斯,几百年前的神秘预言家

-

2025-08-25 13:52:11

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信) 恶势力首脑纪晓波的前世今生

恶势力首脑纪晓波的前世今生 台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服!

台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服! 鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么

鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么