取消军衔制以后,关于兵团级别以上干部的工资定级问题

取消军衔制以后,关于兵团级别以上干部的工资定级问题

引言:

1955年,新中国建立了第一个军衔制度,这是一个具有重大历史意义的时刻。然而,这个制度的实施却充满了曲折。在1965年,我国果断取消了军衔制度,这个决定背后蕴含着深刻的历史背景和政治考量。特别是对于兵团级别以上的军队干部来说,这个变化带来了工资待遇的重大调整。在那个特殊的历史时期,我军是如何在没有军衔的情况下,建立起一套科学合理的干部工资评定体系的?这个过程中又经历了哪些鲜为人知的波折?为什么最初建立的军衔制度会遭遇如此大的变革?取消军衔制度后,那些身居要职的高级军事干部,他们的工资待遇又是如何得到保障的?

一、军衔制度的建立与取消的历史背景

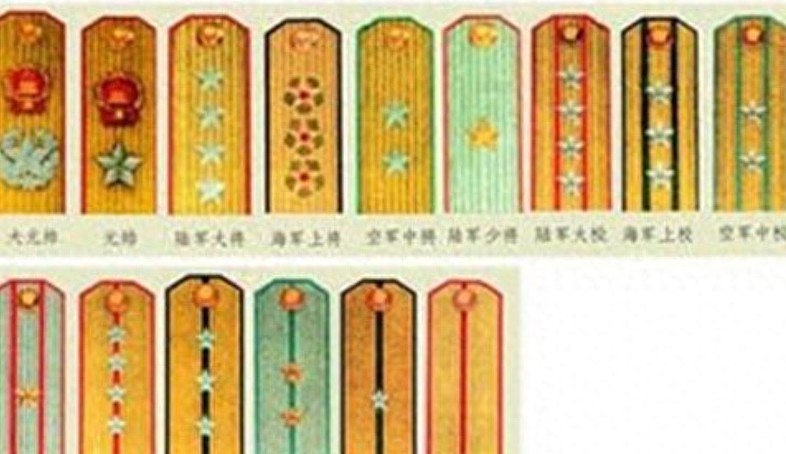

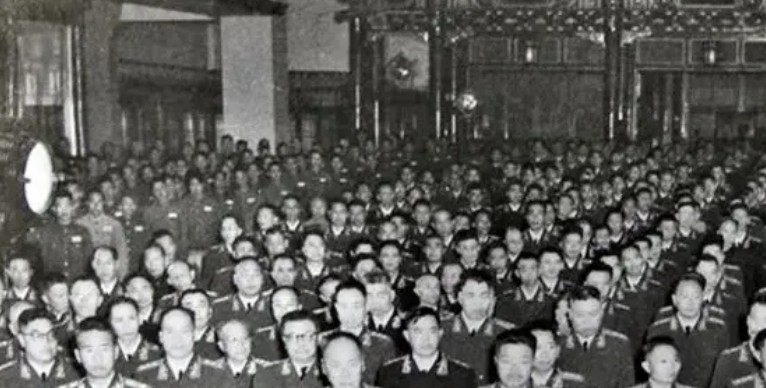

1955年9月,中央军委在北京召开会议,决定在人民解放军中实行军衔制度。这一决定的出台,是基于建国初期军队正规化建设的需要。当时,解放军已经从一支游击队伍发展成为一支正规化军队,建立军衔制度成为军队建设的重要组成部分。

在军衔制度建立初期,我军采取了较为严格的评定标准。军衔的授予不仅要考虑军事职务,还要综合考虑参军时间、作战经验和指挥能力等多个方面。这种严格的标准导致了一些问题的出现。例如,在长春军区,一位在抗日战争时期就担任过团长的老军官,因为文化程度较低,最终只被授予了上尉军衔,这与他的实际贡献和能力并不相符。

军衔制度实施后,一些深层次的问题逐渐显现。首先是军衔等级与实际职务不对等的问题。在沈阳军区,曾出现过这样的情况:某师的参谋长是少校军衔,而下属团的作战科长却是中校军衔。这种"上低下高"的现象在军队中并不鲜见,严重影响了指挥系统的正常运转。

其次,军衔制度的实施也带来了一些不必要的攀比心理。在南京军区的一次军事演习中,一位团长因为军衔低于邻团团长,在协同作战时表现出明显的抵触情绪,影响了整体战斗力的发挥。这类问题在全军范围内都不同程度地存在。

到了1964年,随着国际形势的变化,特别是中苏关系的恶化,我军开始重新审视这一源自苏联的军事制度。在广州军区的一次军事会议上,与会将领们普遍反映,军衔制度与我军的革命传统和作风有所抵触。他们认为,这种等级森严的制度可能会影响部队的战斗力和凝聚力。

1965年5月,中央军委经过深入调研和反复论证,最终做出了取消军衔制度的重大决定。这一决定的出台,既是对当时国际形势的回应,也是对我军建设规律的深刻认识。在北京举行的最后一次军衔制度工作会议上,与会代表一致认为,取消军衔制度有利于保持我军的光荣传统,有利于加强部队的革命性。

1965年6月1日,全军开始统一换发新式军服,不再佩戴军衔标志。这标志着为期十年的军衔制度正式走入历史。在郑州军区,一位师长在换发新军服时说:"脱下肩章,我反而觉得更轻松了。"这句话生动地反映了当时军队干部对这一变革的普遍态度。

二、工资定级制度的改革方案

1965年军衔制取消后,军委立即着手制定新的工资管理制度。这项工作由军委后勤部牵头,在北京、济南、南京三个军区进行了为期三个月的调研。调研结果显示,原有的工资体系与军衔挂钩,已不能适应新形势的需要。

1965年8月,军委在北京召开工资制度改革会议。会议确定了以职务等级为基础的23级工资制度。这个制度的特点是将军队干部的工资与行政职务挂钩,同时考虑服役年限和工作表现。在济南军区的试点中,一位团级干部反映:"新的工资标准更加合理,减少了不必要的比较。"

工资等级的划分非常细致。1至3级属于最高级别,适用于军区正职以上干部;4至7级适用于军级干部;8至11级适用于师级干部;12至14级适用于团级干部;15至17级适用于营级干部。在广州军区的一个步兵师,原来是中校军衔的参谋长按照新标准被定为第10级,月工资为128元。

为了保证工资制度改革的平稳过渡,军委还制定了详细的对应关系表。在沈阳军区某装甲师的改革中,一位曾任副师长的干部,原本是大校军衔,按照对应关系被定为第9级,基本维持了原有的收入水平。

与地方干部工资的对比也是一个重要考量因素。1965年10月,军委专门派出工作组到北京、天津、上海等地调研地方干部工资情况。调研发现,军队团级干部的工资水平与地方处级干部相当,这种对应关系基本符合当时的实际情况。

为了体现军队特殊性,新的工资制度还设立了各种补贴。例如,在兰州军区,驻守海拔4000米以上地区的团级干部每月可以领取15元高原补贴。在南京军区,沿海部队的团级干部可以领取10元海岛补贴。

工资制度改革还特别注重与地方单位的衔接。在成都军区,一位转业到地方的团级干部,其工资等级可以直接对应到地方单位的相应职级。这种制度设计为军地之间的人员流动提供了便利。

在具体执行过程中,各大军区都采取了分步实施的方式。以武汉军区为例,首先在师以上机关进行试点,总结经验后再向基层推广。在试点过程中,一些具体问题得到了及时解决。比如,对于跨度较大的职务调整,采取了逐级递进的方式调整工资等级。

到1966年初,新的工资制度在全军范围内基本落实到位。这个制度不仅解决了取消军衔后的待遇问题,还为日后军队的人事制度改革积累了宝贵经验。在昆明军区的总结会上,一位团级干部表示:"新的工资制度更符合我军的实际情况,也更有利于部队的稳定。"

三、新工资制度的实施与挑战

新工资制度实施后,首先面临的是各级别干部收入变化带来的实际问题。1966年初,北京军区在一份调查报告中指出,部分团级以上干部的实际收入出现了不同程度的波动。例如,在河北某garrison,一位原大校军衔的团长,按新制度调整后月收入减少了12元,这种情况在全军范围内并非个例。

为了解决这一问题,军委后勤部在1966年3月制定了临时补贴方案。在辽宁某部队,对于收入降低超过10元的干部,采取了为期六个月的过渡期补贴政策。这一措施有效缓解了收入调整带来的压力。

军队家属就业问题也随之显现。在山东某军区,一项统计显示,约有30%的团级以上干部配偶需要解决工作问题。军委专门下发文件,要求地方政府优先安置军队干部家属就业。在天津,一个月内就安置了52名军队干部家属进入地方企事业单位工作。

1966年5月,军委组织了一次全军范围的基层军官生活状况调查。调查组深入到新疆、西藏等边远地区,实地了解基层官兵的生活情况。在青海某部队,调查组发现,由于物价差异,同样级别干部的实际生活水平存在较大差异。

针对这一情况,军委在1966年7月出台了特殊津贴补助政策。这项政策按照地区差异设立了四个等级的补贴标准。在西藏军区,团级干部每月可以获得25元的地区补贴;在新疆军区,补贴标准为20元;在东北三省,补贴标准为15元。

军队后勤保障体系也进行了相应调整。在广州军区,建立了团级以上干部住房分配新标准,根据职务级别确定住房面积。在兰州军区,设立了干部子女就学补助制度,对驻守艰苦地区的干部子女就学给予特殊照顾。

1966年下半年,各大军区相继召开后勤工作会议,总结新制度实施情况。在成都军区的会议上,一份统计报告显示,通过各项配套措施的实施,90%以上的团级干部对新的待遇制度表示认可。

但新问题仍在不断出现。在南京军区,一些基层部队反映团级干部的培训经费不足。军委随即在1967年初增设了干部教育培训专项经费,每个团级单位每年可支配2000元培训经费。

后勤保障体系的改革也在不断深化。在沈阳军区,试行了团级以上干部医疗待遇统一管理制度,建立了军区统一的医疗报销系统。在济南军区,推行了干部家属随军安置统筹制度,由军区统一调配资源,解决家属就业问题。

到1967年中期,新的工资制度及其配套措施在全军范围内已经形成了较为完善的体系。在武汉军区的一次座谈会上,与会代表普遍反映,新制度实现了待遇保障的规范化、制度化,为部队的稳定发展提供了重要支撑。

四、工资待遇保障体系的完善过程

1967年至1970年间,军队工资待遇保障体系经历了一系列重要调整和完善。1967年8月,军委后勤部在南京召开专题会议,对工资待遇保障体系进行全面评估。会议期间,来自各军区的代表提出了许多具体问题。例如,在福建前线部队,由于战备需要,部分团级干部无法按时参加评级考核,导致工资晋升受阻。

针对这些问题,军委在1968年初出台了《军队干部工资晋升暂行规定》。规定明确了三种晋升通道:常规晋升、特殊贡献晋升和艰苦地区优先晋升。在云南边防某部队,一位担任团长三年的干部,因带领部队成功处置边境冲突,获得特殊贡献晋升,工资从14级提升至13级。

1968年下半年,后勤部门开始推行团级以上干部福利待遇标准化工作。在兰州军区,建立了统一的供应标准,将日常用品补贴纳入固定项目。每个团级干部每月可以领取5元的日用品补贴,10元的服装补贴。在东北军区,考虑到气候特点,还增加了取暖补贴。

1969年初,军委组织了一次全军范围的待遇保障调查。调查发现,各地区之间的生活水平差异仍然存在。为此,军委在1969年5月调整了地区补贴标准。在新疆军区,团级干部的地区补贴提高到每月30元;在西藏军区,补贴标准提高到35元;在海南岛,设立了热带地区补贴20元。

工作条件的改善也是这一时期的重点。在北京军区,为团级以上干部配备了办公用品定额。每个团级单位每年可以申请2000元的办公经费,用于购置必要的办公设备。在广州军区,试行了团级干部通信补贴制度,每月提供15元的通信费用。

1969年底,军委后勤部在武汉召开专门会议,研究住房分配问题。会议制定了新的住房面积标准:团级干部家庭可享受50-60平方米的住房面积。在成都军区,一个月内就完成了127户团级干部家庭的住房调整工作。

1970年初,各军区开始推行团级干部子女就学优待政策。在济南军区,建立了军队子女学校,优先接收团级以上干部子女入学。在沈阳军区,与地方教育部门协调,在普通中小学设立军队子女专班。

医疗保障体系也得到加强。1970年6月,军委卫生部制定了《军队干部医疗待遇实施细则》。在南京军区,建立了团级以上干部定期体检制度,每年组织一次全面体检。在昆明军区,成立了专门的军队医疗保障中心,负责团级以上干部及其家属的医疗服务。

伙食待遇方面,1970年下半年开始实行新的供应标准。在济南军区,团级干部每月可以享受25元的伙食补贴。在兰州军区的高原部队,补贴标准提高到35元。这一政策的实施,有效改善了团级干部的生活质量。

五、特殊时期的工资待遇调整

1971年至1974年间,军队工资待遇体系经历了一次重要的调整期。1971年3月,军委后勤部在北京召开紧急会议,讨论特殊时期的工资待遇问题。来自边疆地区的代表反映,由于物价变动,原有的工资标准已经难以维持基本生活。

为应对这一情况,军委在1971年5月出台了《特殊时期军队干部待遇保障暂行办法》。在新疆军区,对团级干部实行每月40元的特殊补贴;在西藏军区,补贴标准提高到50元;在东北三省,增设了15元的越冬补贴。这些措施在很大程度上缓解了物价上涨带来的压力。

1972年初,军委组织了一次全面的生活状况调查。在广州军区的调查中发现,团级干部家庭支出结构发生了明显变化。为此,军委在1972年4月调整了补贴项目,增设了子女教育补助。在南京军区,每个团级干部家庭每学期可获得50元的教育补助金。

住房问题在这一时期也得到特别关注。1972年下半年,军委后勤部制定了《军队干部住房紧急调配办法》。在成都军区,通过紧急调配,解决了156户团级干部的住房困难。在沈阳军区,启动了团级以上干部住房维修专项工程,投入专项资金800万元。

1973年,各军区开始推行团级干部家属就业新政策。在济南军区,与地方企业建立协作关系,优先安排军队干部家属就业。在兰州军区,设立了军队家属职业培训中心,为家属转业提供技能培训。这些措施有效解决了家属就业问题。

医疗保障体系在这一时期也进行了重要调整。1973年8月,军委卫生部颁布了《军队干部特殊时期医疗保障实施细则》。在武汉军区,建立了团级以上干部医疗急救网络,配备专门的医疗小组。在昆明军区,成立了流动医疗队,定期深入边远地区为干部进行健康检查。

1974年初,各大军区开始实施团级干部工作补助制度。在北京军区,每个团级干部每月可获得20元的工作补助;在福建前线部队,补助标准提高到30元。这项政策的实施,为团级干部开展工作提供了必要保障。

后勤供应体系也进行了相应调整。1974年5月,军委后勤部制定了《军队干部特殊时期供应标准》。在兰州军区,为团级干部配发了专用工作服;在广州军区,增加了防暑降温物资供应。这些措施确保了团级干部的基本工作条件。

通过这一系列调整,军队建立起了相对完善的特殊时期保障体系。在天津军区的一次调研中,统计显示团级干部的实际生活水平保持了基本稳定。在青海某部队,一份工作报告记录了这一时期的具体变化:团级干部的平均月收入从原来的150元增加到180元,各项补贴共计提高了45元。

-

- 陕西省咸阳市最好的10所高中

-

2025-08-26 14:44:54

-

- 太原市妇幼保健院(太原市儿童医院)2023年公开招聘高层次人才公告

-

2025-08-26 14:42:39

-

- 童蕾——中国内地女演员

-

2025-08-26 01:43:17

-

- 中国第一巨人鲍喜顺,不顾医生建议冒险生子,如今儿子身高1.7米

-

2025-08-26 01:41:02

-

- 10本主角是运动员文|教练!我想学花滑,冠军和你都是人生理想

-

2025-08-26 01:38:47

-

- 13张地形图 说清楚江苏南京行政区划 南京11个区历史美食和旅游景点

-

2025-08-26 01:36:32

-

- “大牌港姐”袁咏仪驭夫记:被包多年仍被老公宠上天

-

2025-08-26 01:34:17

-

- 一枚徽章把他逼上绝路!美军四星上将不堪舆论施压,选择饮弹自杀

-

2025-08-25 14:12:25

-

- 著名演员黎姿那感人的传奇人生,和她生命紧紧相连的3个特殊男人

-

2025-08-25 14:10:10

-

- 谢和弦又离婚了,新欢旧爱再次撕作一团

-

2025-08-25 14:07:55

-

- 刘邦的长子刘肥,本人胆小怕事,为何生的儿子却个个都是野心家?

-

2025-08-25 14:05:40

-

- 因“重男轻女”而自杀,拍全裸写真的“鬼后”王小凤:为何抑郁?

-

2025-08-25 14:03:25

-

- 白静:27岁嫁入豪门,29岁和丈夫同时离世,母亲为争遗产四处奔波

-

2025-08-25 14:01:11

-

- 晚潮|方韶毅:温州人项楚

-

2025-08-25 13:58:56

-

- 黄宗泽和胡杏儿的7年恋爱落幕:深情总是被辜负,相逢总在未见时

-

2025-08-25 13:56:41

-

- 西子湖畔的人鱼兽,其实是个美气多金的AI科技怪咖?丨Mr.Data

-

2025-08-25 13:54:26

-

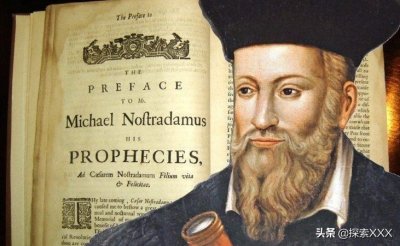

- 诺查丹玛斯,几百年前的神秘预言家

-

2025-08-25 13:52:11

-

- 漫画《一拳超人》小光头 琦玉 壁纸 图片

-

2025-08-25 01:32:19

-

- 《档案》揭秘电影《集结号》里谷子地的原型是谁?如何为战友正明

-

2025-08-25 01:30:05

-

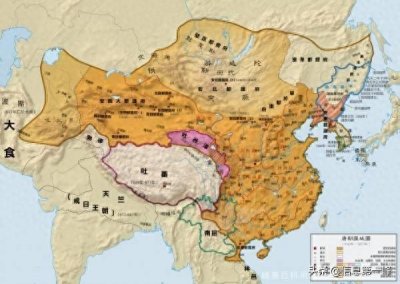

- 历史上唐帝国的精锐之军,安西都护军史诗般的历程

-

2025-08-25 01:27:50

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信) 恶势力首脑纪晓波的前世今生

恶势力首脑纪晓波的前世今生 台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服!

台湾乐坛地位最高的10位歌手,很多巨星上不了榜,第1无人不服! 鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么

鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么