花木兰从军20年未被识破的六大历史真相

花木兰从军20年未被识破的六大历史真相

"要是在现代军营,女兵第二天就会露馅!"这个看似玩笑的论断,却道破了古代军营与现代社会的根本差异。

当我们以现代思维揣度古人时,往往会陷入认知误区,此文我们就来研究研究。

军户制度下的"合法身份"

北魏实行的军户制度,让木兰代父从军成为可能

根据1972年出土的《魏书·官氏志》记载: 军户家庭男丁入伍需自带"军籍黄册"。

这份户籍文书,详细记载着每个军户的家庭成员信息,但当时军队审核时,只核对黄册封泥是否完整,不会逐项查验内容。

在山西大同出土的北魏军籍木简中,我们发现了一个惊人现象:约3%的军籍存在明显涂改痕迹。

这说明当时冒名顶替并非个例,军队管理存在制度性漏洞。

木兰只需提前在父亲名字旁添加"次子"字样,就能获得合法身份,这种操作在当时,可能比现代人补办身份证还要简单。

内蒙古博物院珍藏的北魏骑兵甲胄,为我们揭开了关键线索

这套重达32斤的铁甲,包含胸甲、肩吞、护腰等部件,能将人体曲线完全掩盖。

更关键的是,当时士兵普遍使用"裈褶"(类似现代连体衣),外罩两层麻布战袍。

这种着装方式,与现代女性束胸有异曲同工之妙

考古学家曾用1:1复刻甲胄进行实验:即便穿着者体型差异明显,在整套装备包裹下,肉眼几乎无法分辨性别特征。

洛阳出土的北魏陶俑更显示,当时士兵普遍蓄须,但实际军营中允许用麻布缠脸防寒,这为木兰遮掩面容提供了绝佳借口。

敦煌莫高窟第285窟壁画,描绘了北魏军队的宿营场景:士兵们和衣而卧,腰间永远系着"蹀躞带"(多功能皮带)。

这条皮带不仅是武器挂带,更是维系个人隐私的关键——解带脱甲需要半柱香时间,更衣时同袍都会自觉转身。

《齐民要术》记载: 当时士兵每月领取的配给包含"澡豆二合"。这种清洁用品的使用,让集体沐浴变得没有必要。

更值得注意的是,北魏军队实行"帐幕制",8-10人共用军帐,但每个人都有自己的毛毡隔断,这种设计本为防寒,却意外创造了个人空间。

特殊时期的生理掩护

根据《魏书·天象志》记载: 木兰从军的公元424-446年间,北魏经历持续寒潮。

北京房山石经山冰臼群的研究显示: 当时冬季平均气温比现在低6-8℃。在这种极寒环境下,士兵会出现"经闭"现象(现代医学称寒冷性闭经),这为木兰掩盖生理特征提供了天然掩护。

宁夏固原出土的北魏兵符揭示惊人真相:当时实行"伍连坐制",同伍士兵需互相担保。

但制度设计存在致命漏洞——若有人举报同伴,全伍都要受罚。在这种机制下,即便有人察觉异常,也会选择集体沉默。

陕西历史博物馆的镇馆之宝"统万城军律简"更明确记载:"妄议同袍者,鞭三十"。

在南京出土的东晋墓葬壁画中,我们发现:女子骑马射箭的场景多达17处。

这说明南北朝时期,北方游牧民族影响下,女子习武并非奇事。

北魏《崔浩注》更直言:"并代健儿,多有女扮男装者"。可见当时社会对这种现象有一定宽容度。

考古学家在木兰故乡虞城县发现的神秘合葬墓,或许能解开最后谜团。

墓中出土的残缺碑文显示"孝烈将军与十二同袍合葬",随葬品包含女性首饰却无棺椁。

这暗示木兰的真实身份可能在退伍时已被部分战友知晓,但出于战友情谊,众人默契地保守了这个秘密。

#妙笔生花创作挑战##头条历史#

-

- 护士的工资到底有多少?

-

2025-07-10 17:32:23

-

- 30万中国人在柬埔寨真实写照:生活在金边、西港、暹粒,物价较高

-

2025-07-10 17:30:08

-

- 这是1917年的贵州省旧地图,精确到城镇和村庄那里有你的家乡吗?

-

2025-07-10 17:27:53

-

- 一首歌一故事——林忆莲《为你我受冷风吹》

-

2025-07-10 11:38:21

-

- “清流女神”缪婷茹

-

2025-07-10 11:36:06

-

- 神秘的慵懒散漫:二战中美军强悍战斗力的背后真相揭秘!

-

2025-07-10 11:33:51

-

- 你应该知道的五种海洋活化石,精美的令人窒息

-

2025-07-10 11:31:36

-

- 体验暑假奇幻之旅,就从广东佛冈森波拉森林王国开始

-

2025-07-10 06:02:46

-

- 厦门人,你有多久没唱过闽南歌了?这些怀旧金曲,还记得几首?

-

2025-07-10 06:00:31

-

- 郴州让人直呼过瘾的7大美食,没吃过四五样都不好意思说是本地人

-

2025-07-10 05:58:17

-

- 羽生结弦神秘的另一半,是典型的日系萌妹?

-

2025-07-10 05:56:02

-

- 有一种社火叫“河津社火”

-

2025-07-10 05:53:47

-

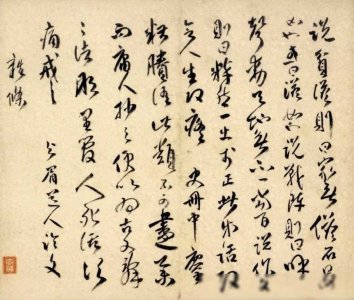

- 明末傅山之书迹,潇洒天成,雄浑第一!

-

2025-07-10 05:51:32

-

- 湖北省最强十大城市排名,武汉遥遥领先,排名第一

-

2025-07-10 05:49:18

-

- 超搞笑的幽默段子,把你笑趴下都不是个事儿

-

2025-07-10 05:47:03

-

- 想喝胡辣汤不用出去买,教你胡辣汤的详细配方,出锅后全家抢着喝

-

2025-07-10 05:44:48

-

- 辽宁省普通高级中学(三十一)阜新市高级中学

-

2025-07-10 05:42:33

-

- 推文啦!崽崽团宠文,想rua系列!崽太可爱了,成年前不谈恋爱

-

2025-07-09 23:55:51

-

- 古代人贩子比现代还残忍,原来拐卖儿童自古就有

-

2025-07-09 23:53:36

-

- “印象昭通”看振兴丨悠悠古城向新而行

-

2025-07-09 23:51:22

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信) 恶势力首脑纪晓波的前世今生

恶势力首脑纪晓波的前世今生 鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么

鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么 昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)

昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)