中国古代的行政区划制度沿革史(2)——郡国并行制

中国古代的行政区划制度沿革史(2)——郡国并行制

中国是四大文明古国之一,有着中华上下五千年的光辉灿烂文明历史,中国的行政区划历史也是非常悠久。

之前老艾讲的是郡县制,今天老艾给大家讲的是郡国并行制(比较特殊的行政区划制度)。想必大家可能听过郡国并行制,但是不一定很了解它。

郡国并行制的起源

郡国并行制实际上是秦朝的郡县制和周朝的分封制结合出来的一种特殊的地方行政制度。

在秦朝末年,爆发了许多农民起义运动,如中国历史上第一次大规模的农民起义——由陈胜、吴广发动的大泽乡起义。

大泽乡起义(陈胜吴广起义)

后面的西楚霸王项羽和汉高祖刘邦在农民起义中势力逐渐壮大,在此期间,项羽假借楚怀王之名分封了十八路诸侯王,经过诸侯王相残之后,出现了以汉王刘邦、西楚霸王为主,九江王英布、衡山王吴芮、齐王田荣、代王陈馀、赵王赵歇、燕王臧荼、临江王共敖的割据局面。

秦末农民战争

楚汉争霸时期,刘邦为了打败项羽分封了韩信为楚王、彭越为梁王、淮南王英布等等,这也就是西汉开国推行郡国并行制重要原因。

韩信

郡国并行制发展时期

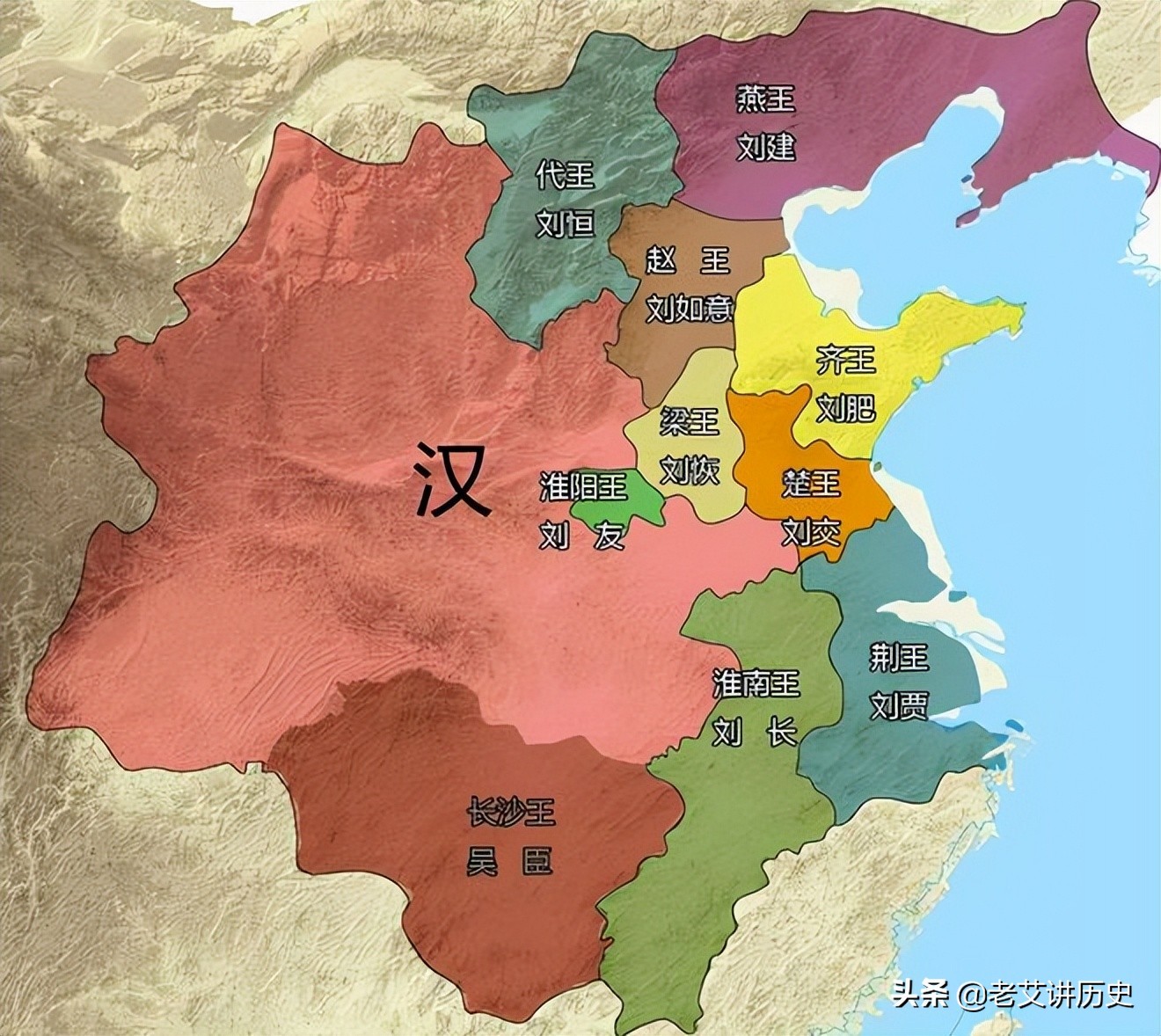

汉高祖刘邦在剪除“异姓王”之后,为了让自己开创的汉王朝一直延续下去,大封自己的子弟为诸侯王(同姓王)。

同姓诸侯国

诸侯国地位高于郡,是一个高度自治的封国,有赋税、铸币等财权,招兵买马的军权,官吏任免权等等权力。汉朝初期,推行“无为而治,休养生息”的治国政策,与此同时,诸侯国的发展也是非常迅速。

《史记》记载,吴王刘濞占据江浙地区,采用许多惠民政策吸纳人口,大力发展盐业、铜业,而且百姓没有赋税,经过吴王刘濞三四年的经营,吴国成为实力最强的诸侯国;齐国发展也是非常好;这些诸侯国的强大为之后的七国之乱埋下了隐患。

七国之乱

郡国并行制衰败时期

为了减少地方诸侯对中央的威胁,汉文帝刘恒采纳了贾谊“众建诸侯而少其力”的建议,将齐国分为了六个小诸侯国,也把淮南国分成三个小诸侯国,在一定程度上削弱了诸侯的势力。

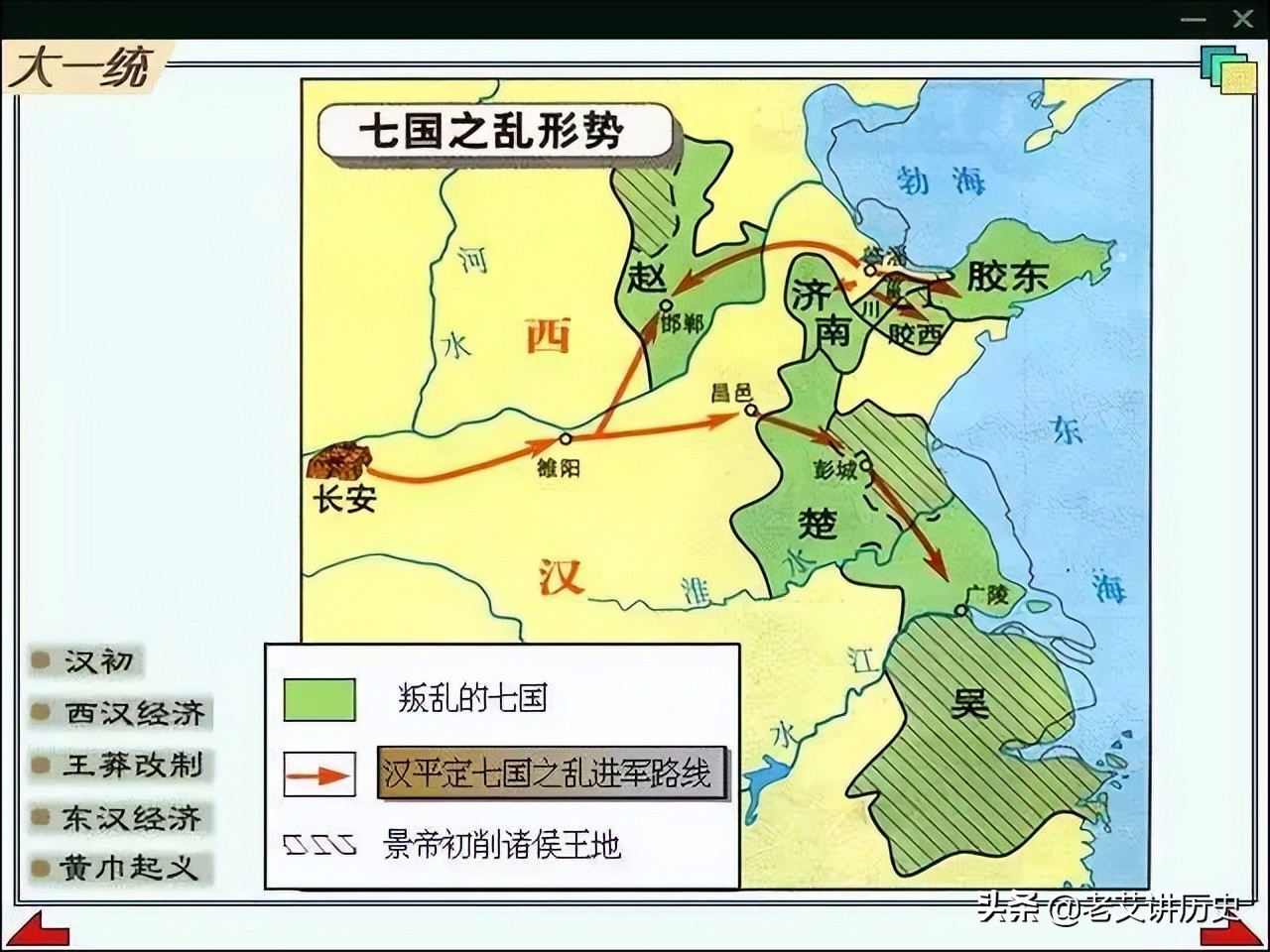

各个诸侯国

汉景帝刘启则采纳了晁错“削藩”的建议,削弱了几个诸侯国的势力。之后汉景帝刘启下诏削弱吴国,吴王刘濞联合楚王刘戊、赵王刘遂、淄川王刘贤、济南王刘辟光、胶西王刘昂、胶东王刘雄渠等诸侯王发动叛乱,史称“吴楚七国之乱”。汉景帝耗时三个月平定了七国之乱,在此之后诸侯国的势力受到巨大打击,中央集权得到大大加强。

吴王刘濞

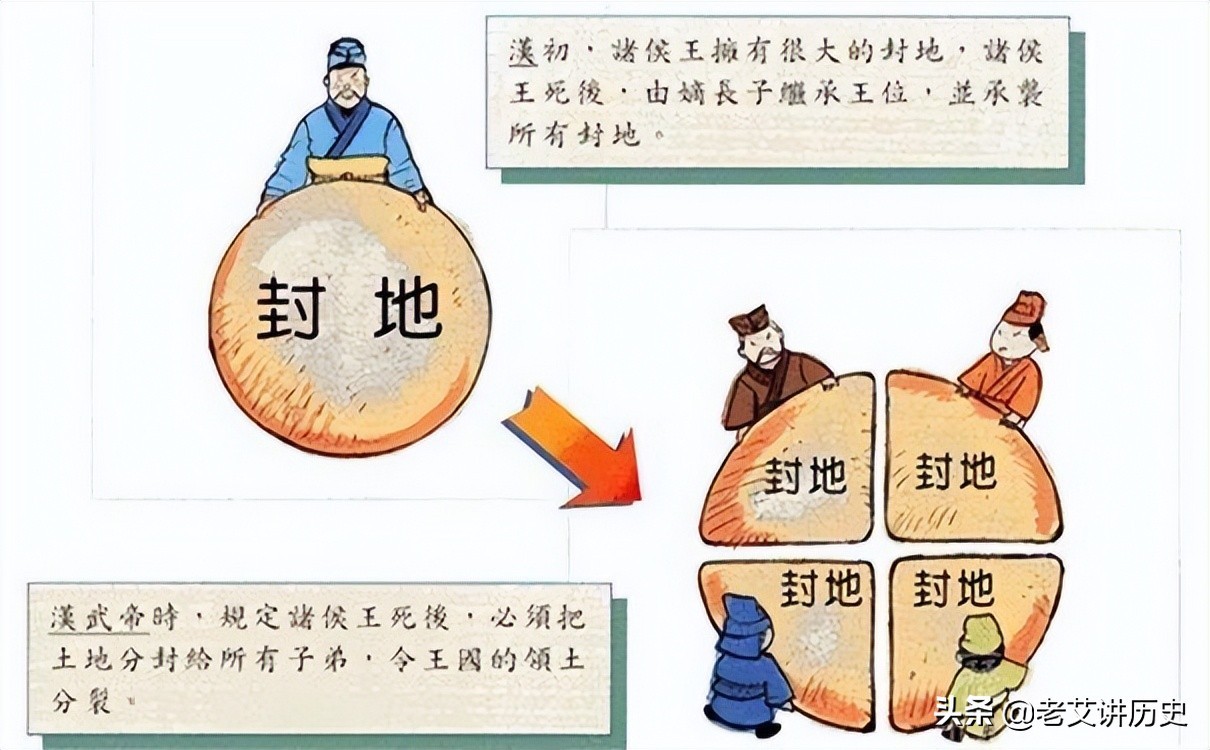

汉武帝刘彻时期,刘彻为了消除诸侯王对中央的威胁,采纳了主父偃的建议颁布“推恩令”。推恩令:要求诸侯王把自己的封地分出来,封地和王位传给自己的嫡长子,其余的庶子封侯,而且新封的侯国由各国家管理。

推恩令

随着时间的推移,诸侯国的势力越来越小,对中央的威胁已经微乎其微,郡国并行制在西汉末年逐渐消失在历史的舞台。

老艾讲历史

-

- 明朝“最美女子”顾横波的命运

-

2025-08-06 12:07:20

-

- 李子柒:外网最受欢迎的中国网红

-

2025-08-06 12:05:05

-

- 穿越远古演绎神话 山西蒲剧《精卫填海》魅力何在?

-

2025-08-06 12:02:50

-

- 56万人的“叛国罪” 回顾1962年的逃港潮

-

2025-08-06 12:00:35

-

- 张艺谋为什么不娶巩俐?

-

2025-08-06 11:58:21

-

- 颜值即正义!郑合惠子黑长直美照刷屏,网友:求壁纸链接

-

2025-08-06 11:56:06

-

- 我国5大战区,各个身手不凡,哪个是最强王者!

-

2025-08-05 14:22:20

-

- 起飞线——规避创业风险,携手新消费,共赢新财富!

-

2025-08-05 14:20:05

-

- 马云退休后,他的贴身保镖李天金,没了百万年薪,现在在干啥?

-

2025-08-05 14:17:51

-

- 今天,全江苏都是FM101.1!

-

2025-08-05 14:15:35

-

- 俄罗斯第二大城市:禁止建设摩天大楼,最高建筑是教堂

-

2025-08-05 14:13:21

-

- 张铁林曝赵薇拍《还珠》喜欢和导演掰扯,柳青柳红二十年后再聚首

-

2025-08-05 14:11:06

-

- 英雄联盟S赛火爆 有谁还记得WCG

-

2025-08-05 14:08:51

-

- 意大利旅游10个必去的地方

-

2025-08-05 14:06:36

-

- 图说波斯特产椰枣

-

2025-08-05 14:04:21

-

- 精彩推文!现代养成文系列下篇,时光不老,我们永远相爱

-

2025-08-05 14:02:06

-

- 俄罗斯超级火辣超模,人间尤物:迷人的凹凸曲线,修长的性感长腿

-

2025-08-04 15:56:59

-

- 豆瓣9.2高评分烧脑韩剧,十大必推高分韩剧之一《信号》你看了吗

-

2025-08-04 15:54:44

-

- 上古十大魔神——夸父

-

2025-08-04 15:52:29

-

- 三部冷门特工谍战剧,喜剧,动作,卧底,悬疑,爱情一网打尽!

-

2025-08-04 15:50:14

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信) 恶势力首脑纪晓波的前世今生

恶势力首脑纪晓波的前世今生 鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么

鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么 昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)

昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)