清朝统一战争

清朝统一战争

清朝统一战争指的是从清顺治元年(1644年)的清军入关到乾隆二十四年(1759年)平定大小和卓叛乱统一中国的战争,历时115年,主要包括清军攻灭大顺和大西农民军和南明军,还有平定三藩势力和西北叛乱等。今天小编就详细说说清军统一中国的过程,也是奠定中国今天版图的过程。

清兵入关和定都北京

顺治元年(1644年)春,清摄政王多尔衮曾派人去陕西联络李自成领导的农民军,共灭明朝。后来得悉北京城已被李自成占领,决定利用这一混乱之机,集结倾国兵力,亲自率兵攻占北京,以完成清的一统大业。

与此同时,李自成多次派人招降明山海关守将吴三桂,但未成功。在这种形势下,李自成率师东征,直指山海关。 吴三桂立即派人向多尔衮乞援。多尔衮接到了吴三桂的乞援信,大喜过望,认为清军找到了一个引路人。回书说,清军此次进兵不仅要消灭李自成的农民军,而且更为重要的是在中国确立统治,要吴三桂认清形势,尽早投降清廷,“必封以故土,晋为藩王。吴三桂接到多尔衮的回信后,感到只有降清才能保住自己的官爵和富贵,于是派人向多尔衮表达投降的愿望。当多尔衮接到吴三桂第一封乞援信后,直接疾驰山海关。与吴三桂的军队合力击败李自成率领的农民军。

山海关战役是明清之际一次十分重要的战役,对交战各方均有举足轻重的作用。首先,清军靠坐收渔人之利,击败了农民军,扫清了入关建立全国政权的障碍;其次,吴三桂引清兵入室,标志着满汉地主阶级联合和勾结的开始;再次,农民军的受挫,导致其一蹶不振,不可避免地走上了彻底失败的道路。

李自成退出北京的第二天,尾随而至的多尔衮率领清军到达北京,下令全国军民为崇祯帝服丧,官僚地主只要薙发归顺照旧录用,加封吴三桂为平西王,归降的地方官加升一级,废除三饷加派等等,以争取和笼络汉族官僚和地主阶级

不久,顺治帝和满族统治集团抵达北京。举行了隆重的登基大典,接受王公百官的三跪九叩礼,礼成,颁诏天下。这标志着清朝中央政权在全国的确立,从此一个新的皇朝出现在中国的历史舞台。

消灭农民军

顺治元年十月,多尔衮命英亲王阿济格为靖远大将军,率兵3万余,经山西入陕;命豫亲王定国大将军多铎率兵2万余,由河南趋陕,两路合攻西安。十二月,多铎部从孟津渡过黄河,连破洛阳、灵宝等地,进逼潼关。大顺军于潼关设重兵防守,力图拒清军于关外。清军在潼关连战十余日,后调来红衣大炮攻关。顺治二年正月,攻占潼关,直指西安。

顺治二年正月,多铎由西安转兵东南,进攻南明弘光政权。 三月,清军攻占归德(今河南商丘);四月,分兵进攻徐州、亳州(今安徽亳县),兵锋直指两淮。五月,清军渡过长江,占领南京,在芜湖(今属安徽)俘获朱由崧,弘光政权亡。

多尔衮先后调兵24万,镇压了江阴号称40万军的反抗;旋又三次屠杀上海嘉定抗清民众,史称“嘉定三屠”。不久,清廷改变政策,在分兵掠地的同时,派兵部尚书洪承畴经略江南,以汉治汉,实施摺抚,方安定了江南局势。

顺治二年十一月,江南已定,多尔衮命驻西安的内大臣何洛会为定西大将军,并派固山额真巴颜等率部相助,由陕西往攻大西政权。该部清军在汉中地区遭到大西军拦阻,进川未果。

顺治三年(1646年)正月,清廷命肃亲王豪格为靖远大将军,击败汉中农民军,于十一月入川。张献忠被射杀,大西政权亡,余部由孙可望、李定国等率领,转入云、贵地区继续抗清。

攻灭南明和明郑

弘光政权被消灭后,明唐王朱聿键于二年闰六月在福州称帝,改元隆武;鲁王朱以海称监国于绍兴。顺治三年二月,清廷命博洛为征南大将军,率部进攻浙、闽。五月,清军至杭州,陈兵钱塘江上。朱以海沿江设防连绵数百里。六月,清军渡江,占领绍兴,朱以海逃亡海上,鲁王政权亡)。清军占领浙江大部。八月,博洛兵分两路,由衢州(今浙江衢县)、广信(今江西上饶)进攻福建。操纵隆武政权的郑芝龙秘密降清,撤除入闽关口仙霞岭(今属浙江)之防守。博洛部长驱而入,二十八日攻占汀州(今福建长汀),俘杀朱聿键,隆武政权亡。九月,清军占领福州,分兵抚定全闽。

隆武政权灭亡后,当年十一月,广东建立了两个南明政权:唐王朱聿朱聿鐭称监国于广州,年号绍武;桂王朱由榔在肇庆继位,年号永历。二者互争帝统,相煎火并。此时清廷已命孔有德为平南大将军,率部进攻湖广和两广。命佟养甲、李成栋领兵由闽南攻广东。十一月,李成栋攻占潮州(今广东潮安)、惠州,十二月占领广州,朱聿鐭自缢身死。绍武政权亡。顺治十年五月,洪承畴受命经略湖广、云、贵等省,制定了严防重镇,互为犄角,先安湖广,后平云贵的方略,基本上停止了大规模的攻势作战。双方相峙近四年,后孙可望与李定国内讧,孙可望于十四年九月战败降清。清军乘南明内乱,人心未定之机,发动大规模进攻。十五年四月攻占贵阳,随定贵州全省。九月,清信郡王铎尼奉命至贵州主持西征军务,分北、南、中三路向云南进攻:北路由吴三桂率领,自遵义经七星关;南路由卓布泰率领,自乎浪(今都匀)经安隆所;中路由铎尼亲率,自平越经关岭铁索桥。十六年正月初三,三路会师占领昆明,永历帝逃往缅甸。十七年八月,清廷以内大臣爱星阿为定西将军,统兵往云南,会同吴三桂等部追击永历帝。十八年九月,清军分两路,右路由爱星阿、吴三桂率兵5万出陇川、勐卯(今瑞丽);左路由马宁、王辅臣率兵2万出姚关。十二月,吴三桂部至缅甸境,索获朱由榔,班师昆明。永历政权亡

肃清东南沿海

顺治十八年(1661年),民族英雄郑成功驱逐荷兰侵略者,收复台湾,作为抗清基地。翌年,郑成功病逝,子郑经嗣位。康熙三年、四年,清福建水师提督施琅两次率军征台,遇飓风无功而返,于是清廷决定招抚。康熙六年五月,清廷对郑经许以“八闽王及沿海诸岛”,郑经予以拒绝,宣称“东宁(台湾)远在海外,非属版图之中” ,要求清廷仿照朝鲜的成例处理台湾与中央政权之间的关系。郑经的言行使台湾郑氏集团与清廷的矛盾从抗清一变成为分裂祖国。康熙帝对郑经的要求给予严厉的驳斥,指出:“朝鲜系从来之外国,郑经乃中国之人” 。为了维护国家统一,康熙帝任命施琅为福建水师提督,于康熙二十二年(1683年)武力统一台湾,郑成功之孙郑克塽率部降清。清廷在台湾设置一府三县,总兵官一员,兵八千;澎湖设副将一员,兵二千,隶属于福建省。从此,台湾和大陆统一起来,其行政建制与内地划一。

剿灭夔东十三家

顺治七年冬,大顺军忠贞营由李来亨及党守素率领,从广西辗转至夔东,与先期进驻该处的刘体纯、郝摇旗、袁宗第、塔天宝、马腾云等大顺军余部会合,逐步联合南明王光兴、贺珍、杨启明及地方反清武装首领谭文、谭诣、谭宏等共13部,奉南明永历年号共同抗清,谓“十三家军”。最盛时众至20余万,活动范围以兴山县(今属湖北)茅麓山为中心,地跨大巴山、武当山、巫山、荆山四大山系、20余县。

历时14年,十三家军主动出击,流动作战,多次粉碎清军围攻。但因力量悬殊,加之各部之间缺乏统一指挥,被清军各个击破而告败。

平定三藩之乱

康熙十二年(1672年),康熙帝下令撤藩。云南平西王吴三桂举兵造反,福建靖南王耿精忠、广东平南王尚之信先后响应,是为三藩之乱。吴三桂旧部任他省提督、总兵者也纷纷倒戈反清,半个中国陷入战火,清王朝处于生死存亡的危急关头。吴三桂自立为帝,并授意达赖喇嘛上奏清廷,劝说康熙皇帝“裂土罢兵”,让他割据南方。康熙帝对此痛加驳斥:“朕为天下人民之主,岂容裂土罢兵?! ”经过八年的战争,于康熙二十年最终平定了三藩之乱。

明清之际,沙皇俄国持续侵扰中国黑龙江流域达数十年之久。康熙帝亲政之后

清初抗击沙俄侵略

康熙二十四年、二十五年,清朝发动了抗击沙俄入侵、收复中国领土的两次雅克萨之战,于康熙二十八年(1689年)与沙皇政府签订了《中俄尼布楚条约》,划定了中俄两国东段边界,制止了沙俄的侵扰,使这一地区保持和平一百余年。雍正五年(1727年),清廷与沙俄政府签订《布连斯奇条约》以划分中俄中段边界,经勘界后,翌年签订了《恰克图条约》。对此,法国学者加恩评价说:“借助于《尼布楚条约》,它(清廷)已经遏止了俄国紧逼黑龙江流域;借助于《恰克图条约》,它又使俄国人远离北京,并且用条约阻止俄国人的进展。

平定青藏地区

清康熙五十六年(1717年)至五十九年(1720年),清军击败占扰西藏的准噶尔部,开始进军西藏。康熙五十九年正月三十日,康熙帝命抚远大将军允禵率军,由西宁移驻穆鲁乌苏,居中调度;授都统延信为平逆将军,出青海,向喀喇乌苏进兵,此为清军中路;授护军统领噶尔弼为定西将军,会合云南都统武格所部,由四川巴塘进藏,此为清军南路;命靖逆将军富宁安与振武将军傅尔丹,分别于巴里坤、阿尔泰策应。当年四月,清军出发。平逆将军延信统领中路清军,护送达赖喇嘛,由西宁进藏。

清军一到,藏兵便不战而溃,达克咱投降。至此,进入拉萨之路被打开。噶尔弼决定乘拉萨兵力空虚,直捣拉萨,遂命达克咱准备皮船,于八月二十二日率清军渡过噶尔招穆伦河;随即,兵分三路,进攻拉萨。二十三日晨,拉萨一攻即下。九月十五日,噶桑嘉措在布达拉宫举行六世达赖喇嘛坐床典礼。驱准噶尔安定西藏战争结束。从此,清朝进一步加强对西藏的统治,派兵驻藏,组成四噶布伦联合掌政的西藏地方政府。

清雍正元年(1723年)至二年(1724年),罗卜藏丹津自称“达赖浑台吉”,统驭诸部。亲王察罕丹津、郡王额尔德尼等不从,罗卜藏丹津便发兵进攻之。双方四次交战,察罕丹津、额尔德尼等皆败,退往甘肃河州地区(今甘肃临夏),并向清政府求援。雍正帝授年羹尧为抚远大将军,指挥清军平定叛乱。年羹尧指挥部下用大炮将叛军击退。

初战得胜后,年羹尧一面令清军继续肃清西宁附近叛敌,收复失地;一面全面部署平叛作战.

雍正元年年底,清军先后在镇海、南川、申中、北川、奇嘉等堡击败叛军,西宁附近形势基本稳定。年羹尧又奏请朝廷:选陕西、甘肃、四川、大同、榆林绿旗兵及蒙古兵,共1.9万人,由岳钟琪率领,分别由西宁、松潘(今属四川)、甘州和布隆吉尔四路进剿;防守西宁、永昌、布隆吉尔、巴塘、里塘(今四川理塘)、黄胜关(松潘北)、察木多(今西藏昌都)等重要关口,以保证后方与进军路线的安全;

罗卜藏丹津反清斗争失败后,清朝在青海设置青海办事大臣,统辖蒙古29旗和青南玉树地区、果洛地区及环湖地区的藏族部落。青海东北部西宁卫改为西宁府,仍沿袭明朝的土司制度,属甘肃省管辖。

1727年,清朝设立驻藏大臣,代表中央监督西藏地方行政;西藏与四川、云南、青海的区界,就是于此时派员正式勘定的。

1721年,清朝中央政府在西藏建立噶伦制度;1750年,再次调整管理西藏的行政体制,废除郡王制度,建立西藏地方政府(即“噶厦”),规定了驻藏大臣与达赖喇嘛共同掌握西藏事务的体制。

1793年,清朝政府就驻藏大臣的职权、达赖与班禅及其他大活佛转世、边界军事防务、对外交涉、财政税收、货币铸造与管理,以及寺院的供养和管理等,颁 布了著名的《钦定藏内善后章程》,共二十九条。此后一百余年,二十九条章 程确定的基本原则一直是西藏地方行政体制和法规的规范。

平定西北

清军平定准噶尔贵族叛乱之战,是一次维护中国统一、反对民族分裂的正义战争。 这次战争,起于清康熙二十九年(1690年),迄于清乾隆二十二年(1757年),迭经三朝,历时70年,最终弭叛息乱,取得了完全胜利。

清军平定准噶尔贵族分裂叛乱战争的胜利,不仅维护、巩固了西北边陲,消灭了准噶尔贵族分裂势力,而且也打击了沙皇俄国侵略中国准噶尔的野心,对于以后挫败帝国主义勾结利用民族败类分裂祖国的阴谋,捍卫西北边疆的斗争,产生了良好影响。

当然,清军平定叛乱的战争所以延续70年之久,除了沙俄极力插手和支持叛乱者以及民族关系等原因,增加了战争的复杂性外,清军在作战指导上的一些失误也是重要原因。而准部贵族在沙俄支持下掀起的民族分裂叛乱战争,是违背各族人民利益的不义之战,必然遭到各族人民的强烈反对,政治上的不得人心,及其统治集团内部的争权夺利和军事上存在许多不可克服的致命弱点,决定了其失败是必不可免的。

大小和卓叛乱

大、小和卓是中国西北地区历史上两位著名的伊斯兰教领袖。大和卓是指波罗尼都(?一1759年),新疆喀什噶尔人,伊斯兰教白山派和卓玛罕木特的长子。小和卓指霍集占(?一1759年),伊斯兰教白山派和卓玛罕木特的幼子。和卓是波斯语的汉语音译,意思是“圣裔”,就是专指伊斯兰教创始者穆罕默德的子孙,后用来称呼伊斯兰教学者和大阿訇。

康熙十九年(1680),卫拉特蒙古准噶尔部统治回部后,对其首领实行人质制。

1755清朝政府出兵平定了新疆准噶尔分裂势力,乾隆二十年五月,清军攻克伊犁,释放作为人质禁锢于伊犁的大和卓(名波罗尼都)、小和卓(名霍集占)。波罗尼都率领他的弟弟霍集占等30多人投奔清朝军队。伊犁平定后,清朝命令他返回南疆,招抚旧部,统领维吾尔民众。大和卓返叶儿羌(今莎车)统领回部,小和卓留伊犁掌管伊斯兰教务。

1756年小和卓霍集占从伊犁逃回,参与卫拉特蒙古辉特部首领阿睦尔撒纳阴谋发动叛乱,兵败逃叶儿羌。

乾隆二十二年(1757年),杀害清廷所遣前往招抚的副都统阿敏道,自立为巴图尔汗,波罗尼都受到鼓动。他们号召各城起兵反清,一起集众数十万叛乱,举兵反对清朝政府,叛军控制了天山南路的大部分地方。

乾隆二十三年(1758年)二月,清廷命雅尔哈善为靖逆将军,率满、汉兵万余自吐鲁番进发,进入南疆(天山南路)平叛。起初,清军出师不利。但由于大小和卓残酷地压迫维吾尔族人民,“兵饷、徭役繁兴,供给稍迟,家立破;及出亡(兵败逃亡),又尽其赀以行,民脂殆竭” 。人民不堪其苦,纷纷逃亡。

五月,围叛军据点库车。大、小和卓率万余鸟枪兵自叶儿羌经阿克苏赴援,被清军击败,伤亡4000余人,旋率残部入库车固守。雅尔哈善未乘胜进击,而坐守军营终日博弈,疏于戒备,致使大、小和卓乘夜率400骑逃遁,雅尔哈善以贻误军机罪被处死。清军攻克库车后,小和卓逃到阿克苏,守城维吾尔族人闭门不纳,只得逃到乌什,同样为乌什维族人所拒,遂退保叶尔羌。大和卓则据守喀什噶尔。大小和卓相约各守一城。两人相为倚角,抗击清军。

十月,定边将军兆惠率步骑4000至叶儿羌,三战三胜,然以兵少不能取城,即于城东

隔河结“黑水营”自固待援。叛军万余人包围黑水营,用炮轰、水淹、偷袭等方式频繁攻击。清军坚守三个月,伤亡甚众。

二十四年正月,清定边右副将军富德率兵3000自乌鲁木齐驰援,至呼尔满(今莎车东北),与叛军骑兵5000激战四五昼夜,获胜,渡叶儿羌河,与参赞舒赫德、都统阿里衮部会师。兆惠闻援军至,督兵突围。清军会师振旅,还阿克苏。

六月,兆惠和富德各率兵1.5万分别攻喀什噶尔和叶儿羌。清军两路会师在叶尔羌城东黑水河畔击败叛军,乘胜分军,攻取喀什噶尔和叶尔羌。大小和卓见大势已去,大掠城中财物后率部弃城南逃,越葱岭西遁,逃往帕米尔。清军追至伊西洱库尔淖尔,将叛军围在山岭上,一面施放火器,一面大呼招降。叛军“降者蔽山而下,声如奔雷,小和卓木手刃之不能止也” 。清军获叛军降卒1.2万余。

1759年,清军兵分两路,一路由兆惠率领,从乌什攻喀什;另一路由富德率领,由和田直取叶尔羌。大小和卓自知不敌,逃往巴达克山(今阿富汗境内)。清军穷追不舍,在边境一带大获全胜,大小和卓的亲兵和被裹胁的群众向清军投降,两人只带百余人逃到巴达克山,被当地首领素尔坦沙擒获处死。至此,大小和卓叛乱被平定,南疆恢复了往日的宁静。

清朝用了几代人的心血,115年的时间和千万人的生命逐步完成了中国的统一。使得中国的疆域在明朝疆域的基础上进一步扩大,并最终确定了中国近代的版图,积极维护国家领土主权的完整。同时加强了内地和边疆地区的文化、经济交流。也进一步巩固了各民族各地区经济文化交往的基础。 但是在战争期间清军野蛮地推行民族压迫政策,强迫汉族和其他民族改变自己民族原有的服饰和发式 、信仰,造成了一定的文化灾难。

-

- 演员宁理:24岁演男主,移居美国10年零收入,中年回国演“变态”

-

2025-07-16 22:03:35

-

- 中国石油专家院士,因长得帅而爆红网络,但他的故事比人更帅

-

2025-07-16 22:01:20

-

- 华人海外投资的圣地:菲律宾,还以菲佣和“菠菜”闻名于世

-

2025-07-16 21:59:05

-

- 黄任中:年赚56亿,20亿泡妞,64岁凄惨离世

-

2025-07-16 21:56:51

-

- “钻山豹”申军谊:抛弃妻女恋上贾妮,同居八年却为女儿不婚

-

2025-07-16 21:54:35

-

- 世界十大恐怖之地:神秘医学博物馆穆特博物馆

-

2025-07-16 21:52:20

-

- 摩根家族:世界头号金融大亨的传奇历程!(下篇)

-

2025-07-16 21:50:05

-

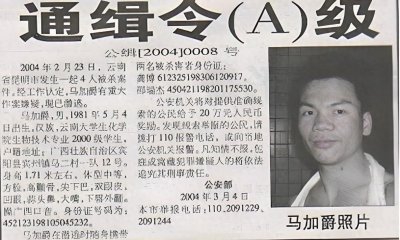

- 2004年,马加爵被注射死刑,女同学透露其怪癖,有个细节值得注意

-

2025-07-16 21:47:51

-

- 9本先婚后爱文,停止爱你太难,所以我选择放任它肆意生长

-

2025-07-16 21:45:35

-

- 比伯海莉大婚:最好的爱情是你让我变成更好的人

-

2025-07-16 10:53:48

-

- 吃米饭时必选的10款下饭菜,堪称"米饭杀手",你最喜欢哪一道

-

2025-07-16 10:51:33

-

- 这一次,“移居美国”的孙海英夫妇,走上怎样一条不归路?

-

2025-07-16 10:49:18

-

- 吃货来!来山西必吃的30种特色面食!

-

2025-07-16 10:47:03

-

- 黄庭民:评特朗普执政一个月作用与影响

-

2025-07-16 10:44:48

-

- 中国海军为什么要去澳洲?为了保护中澳贸易线,不受澳大利亚威胁

-

2025-07-16 10:42:33

-

- 一篇文章告诉您:江西育华学校怎么样?周边有哪些小区?

-

2025-07-16 10:40:18

-

- 超级珍贵的卤水秘方大全!建议收藏

-

2025-07-16 10:38:03

-

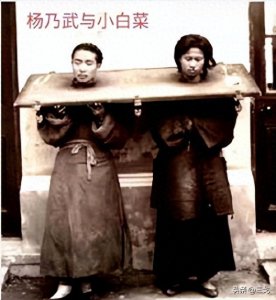

- 清末四大奇案-杨乃武与小白菜案-一桩冤案掀翻三十八颗人头

-

2025-07-16 10:35:49

-

- 什么是光伏建筑一体化?13省市、20个地区光伏建筑补贴政策汇总

-

2025-07-16 10:33:34

-

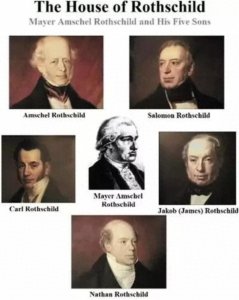

- 原来它投资了小肥羊,全球最富有的家族之罗斯柴尔德家族

-

2025-07-14 15:50:20

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾)

小区名字最后一个字档次排名(馆、城、苑、园、府、庄、院、湖、岛、湾) 中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的

中国境内蛇类110种图文介绍,有剧毒的,也有无毒好玩的 新手跑UU跑腿,一天赚多少钱?

新手跑UU跑腿,一天赚多少钱? 详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩?

详细!南宁地铁3号线途径站点逐一图解,快看经过你家或者单位咩? 勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢?

勇气大爆发儿歌原唱是谁?为什么那么受小朋友喜欢? 10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信)

10个中国虚拟手机号码平台推荐(接收验证码+接打电话/收发短信) 恶势力首脑纪晓波的前世今生

恶势力首脑纪晓波的前世今生 鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么

鼻子比较大 民间流传,男人鼻子大能力也强,有科学依据吗?鼻子大说明了什么 昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)

昴日星官简介(昴日星官二十八星宿之一)